“Non possiamo più sottovalutare l’educazione attraverso videogiochi: bisogna iniziare a servirsene!”.

39 milioni.

È il numero di giocatori di videogiochi in Francia, ovvero più del 50% della popolazione nazionale. Pubblicato nell'ottobre 2023, lo studio “Les Français et le jeu vidéo” (ndt.: I francesi e i videogiochi), del SEII (Sindacato francese degli editori di software per il tempo libero) scuote i pregiudizi più persistenti. L'età media dei giocatori è di 40 anni; quasi la metà dei giocatori abituali (almeno una volta alla settimana) sono donne; più di 7 francesi su 10, uomini e donne, dicono di giocare occasionalmente (almeno una volta all'anno). In altre parole: il fenomeno è massiccio. E la Francia è tutt'altro che un caso isolato. Con oltre 237 milioni di giocatori uomini e donne, l'Unione Europea ha proporzioni simili.

Eppure, i videogiochi non vengono ancora presi sul serio. Oggetto di fantasia per alcuni, di disinteresse per altri, è soprattutto il fenomeno del gioco in sé a essere poco conosciuto. Pochi hanno gli strumenti per analizzare criticamente le produzioni video-ludiche. E c’è un motivo: lo sviluppo di questi strumenti è ancora agli albori! William Brou conosce bene questo lavoro di strutturazione e sensibilizzazione, poiché vi contribuisce quotidianamente.

Incontro con l’ex insegnante di storia e geografia, creatore del canale YouTube Histoire en Jeux, responsabile dal 2018 del progetto “Ludicisation, réalité virtuelle (RV), réalité augmentée (RA)” (ndt.: La gamification, realtà virtuale - RV, realtà aumentata - RA)" presso l’Ufficio Scolastico di Clermont-Ferrand.

_____

Per cominciare, cosa racchiude un “videogioco”? Quali sono le sfide educative che contiene?

William Brou: I videogiochi sono la principale opera culturale del mondo. Rappresentano miliardi e miliardi di fatturato. Oggi, non possiamo più sottovalutare l’educazione attraverso i videogiochi: bisogna iniziare a servirsene! In particolare, con gli alunni di più tenera età, per i quali il gioco è parte integrante della vita quotidiana. Non sempre i genitori hanno il tempo o le capacità per farlo. La scuola deve accompagnare i bambini nello sviluppo di uno sguardo critico; dobbiamo partecipare a una co-educazione su questa tipologia di strumenti che sono allo stesso tempo artistici, culturali e industriali.

Nell'ambito del mio lavoro con l'Ufficio Scolastico, sto aiutando i colleghi a integrare i videogiochi nelle loro lezioni. Raccomando di lasciare che gli alunni giochino il più normalmente possibile, come farebbero al di fuori del contesto scolastico. In altre parole, con giochi che conoscono e che pensano di padroneggiare, ma anche scambiandosi i joystick. L'importante è divertirsi. Altrimenti, il gioco ne risulta falsato e il processo di apprendimento non è lo stesso. L'obiettivo è che gli alunni diventino consapevoli delle diverse componenti del gioco, del linguaggio usato, del modo in cui viene raccontata la storia... e che facciano un collegamento con la propria realtà per sviluppare la riflessività ed evitare di essere inconsciamente manipolati. Il gioco riesce anche a cambiare il contesto della classe e crea un rapporto diverso tra l’insegnante e lo studente.

In termini pratici, come si fa a integrare un gioco in una lezione? Potrebbe sembrare poco compatibile con gli schemi scolastici... Può farci qualche esempio?

In effetti, è incredibilmente semplice. Prendo l'esempio della materia che conosco meglio: la storia. Ogni anno abbiamo un certo numero di nozioni e argomenti da affrontare con gli studenti. Queste nozioni possono essere affrontate in molti modi diversi. Prendiamo la Prima guerra mondiale. Possiamo organizzare una gita scolastica a Verdun, il luogo della battaglia più letale del conflitto. È possibile preparare una proiezione del film Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia di Christian Carion. Possiamo utilizzare archivi e documenti storici come punto di partenza. Possiamo chiedere agli studenti di fare delle presentazioni. O, ancora, di tenere loro stessi la lezione. Abbiamo la libertà pedagogica di scegliere l'angolazione e il metodo. Allora perché non con un videogioco? Ce ne sono molti sulla Prima guerra mondiale.

Tutto ciò che serve è un po' di materiale: almeno una console e il gioco. Non è necessario che ogni alunno abbia la propria console e il proprio gioco. Al contrario: significherebbe che stanno giocando da soli davanti ai loro schermi. Giocare davanti a eventuali spettatori non rappresenta un problema. I ragazzi ci sono abituati. E ha un valore educativo. Chi non gioca sarà automaticamente portato a reagire. Presterà attenzione a cose che il giocatore non vede: lo sfondo, piccoli dettagli... Queste reazioni fanno parte dell'esperienza di gioco. Rende il gioco più collaborativo e il momento più conviviale. Non bisogna trascurare la nozione di divertimento: bisogna lasciare spazio al gioco, soprattutto nelle classi più difficili. È importante ricordare che la scuola può essere anche un momento piacevole.

Per ritornare all’esempio la Prima guerra mondiale, qualche anno fa ho tenuto una lezione basata su Battlefield 1. Ho esordito così: “Abbiamo un problema. Tutti i documenti relativi alla Prima guerra mondiale sono scomparsi. Ci rimane solo questo gioco. Cosa ci dice sul conflitto?” Esploriamo il gioco e insieme descriviamo come viene rappresentata la Prima guerra mondiale. Poi arriva l'analisi critica: cosa ne pensate? Vi sembra credibile? C'è qualcosa che vi sembra strano? Questo porta gli studenti a porsi le seguenti domande: “Ma professore, perché c’è questo elemento nel gioco?”. Apre nuove strade di ricerca che, in seguito, io integro con documenti storici. Creiamo davvero un altro approccio alla conoscenza: il sapere diventa utile nel contesto della lezione. I documenti riacquistano il loro valore di tracce del passato e permettono un vero e proprio esame critico del videogioco: “Ah guarda, questo aspetto del gioco è credibile perché in questo documento abbiamo testimonianze di medici che parlano dei traumi legati alla brutalità della guerra”. Facciamo in modo che gli studenti adottino un approccio deduttivo, che li pone in una posizione di apprendimento attivo.

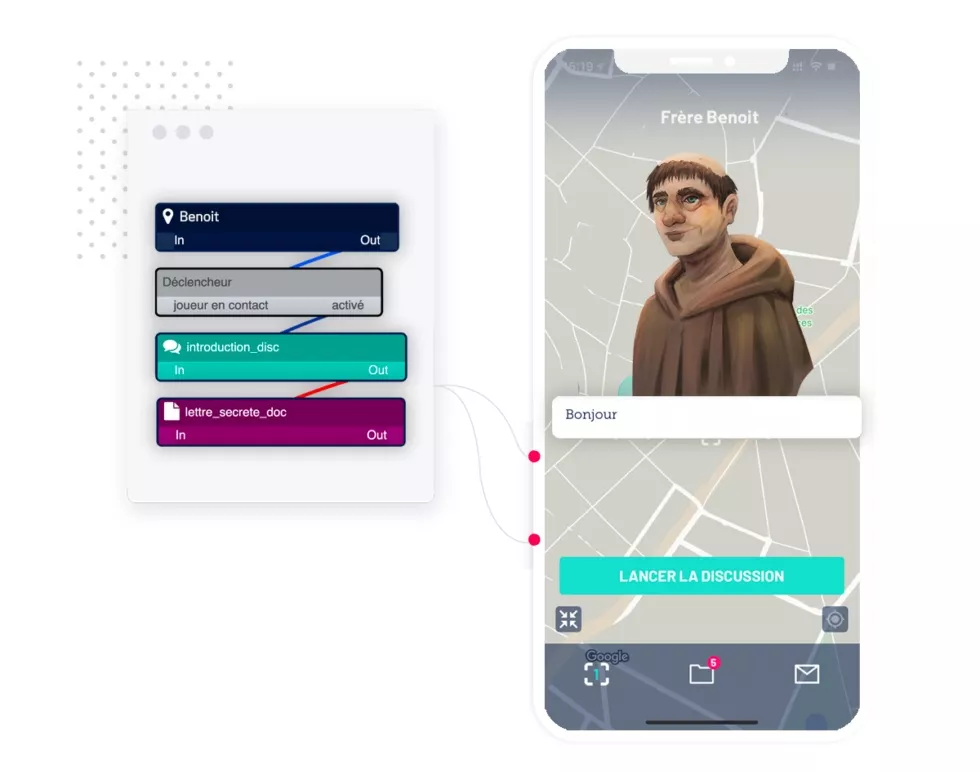

Mi piace anche far creare dei giochi agli studenti. Permette loro di porsi una serie di domande: quali personaggi appariranno? Cosa possono dirci? Che tipo di informazioni saranno fornite? Un pettegolezzo, un aneddoto? ecc. Gli studenti dovranno porsi tutte queste domande per scrivere il loro gioco, il che significa che dovranno fare un lavoro di documentazione a monte.

... e le competenze su cui lavoriamo vanno ben oltre lo scopo della lezione in sé!

Tecnicamente, la realizzazione di un videogioco fa appello a tutte le competenze di quello che in Francia è stato ufficialmente definito come “socle commun de connaissances”, ovvero la base di conoscenze comuni che gli studenti dovrebbero tutti aver acquisito entro la fine della scuola dell’obbligo: scrivere un testo argomentativo, completare o creare una mappa, compilare una tabella, disegnare un grafico, ecc. Quando si utilizza un gioco, è necessario tenere a mente le competenze su cui si vuole lavorare. Nel contesto di una lezione, non è possibile fare tutto con gli studenti. Per analizzare criticamente un intero gioco, o crearne uno da zero, ci vorrebbe un anno intero. Se voglio lavorare sulla scrittura, mi concentrerò sulla scrittura del dialogo, per esempio. Che è già abbastanza impegnativo! Produrre un gioco interattivo con dialoghi ramificati richiede agli studenti di riflettere sulle scelte narrative, di immaginare diversi finali plausibili... Non è facile.

Tuttavia, educare attraverso videogiochi significa anche affrontare argomenti come l’orientamento professionale. Per molto tempo, i giochi sono stati visti come una creazione da nerd: basta essere un buon sviluppatore e il gioco è fatto. Quando si analizzano dei videogiochi AAA o AAAA (giochi con budget molto elevati), come Assassin's Creed, ci si rende conto della complessità di queste produzioni. Ci sono i game designer che elaborano le regole del gioco e i programmatori che creano le regole nel game engine, il motore di gioco. Poi ci sono i level designer che creano la mappa del gioco e gli artisti che disegnano gli oggetti che compongono questo mondo (alberi, edifici, ecc.). Per i personaggi, ci sono i character designer. Per i dialoghi, spesso ci rivolgiamo ad autori o, addirittura, sceneggiatori. La scomposizione del gioco di fronte agli studenti mostra la diversità delle professioni che ci sono dietro. Ruoli nei quali possono identificarsi.

Una parola per concludere?

Solo un aneddoto. Durante i workshop di creazione di videogiochi, ci chiediamo sempre come organizzare il lavoro degli studenti, spesso la questione è: chiediamo loro di fare tutto insieme o di dividersi i vari compiti? Un anno, con un collega, abbiamo fatto fare ai ragazzi una caccia al tesoro geolocalizzata a Thiers su George Sand. Una delle squadre si è organizzata spontaneamente in base ai ruoli: una studentessa non proprio “modello”, per così dire, ha scelto di disegnare tutti i personaggi del gioco. All'inizio, per lei, si trattava più che altro di restare nelle retrovie e di non partecipare appieno. Alla fine, è stata proprio lei a porre le domande più pertinenti: che aspetto doveva avere il volto di George Sand alla fine del gioco? Provava delle emozioni? Era necessario prevedere una sola espressione o più di una? Questo ha costretto la classe a lavorare sulla narrazione con maggiore attenzione. In un primo momento, il personaggio era triste perché le era stato rubato un libro. Ma alla fine, in caso di successo delle ricerche, avrebbe dovuto essere felice. Quindi si sono rivelate necessarie almeno due espressioni diverse. Problema tecnico: nel motore di gioco proposto, un personaggio = un'immagine; non era possibile inserire due espressioni per lo stesso personaggio. I ragazzi hanno deciso, alla fine, di chiamare lo sviluppatore del gioco. Insieme hanno escogitato un trucco: aggiungere un dialogo finale con George Sand, con due possibili opzioni di risposta. Una avrebbe generato un’espressione triste, l’altra una felice. Per il giocatore è trasparente, non può vedere cosa ci sta dietro. Ma nel motore di gioco è piuttosto complesso. È stato un vero e proprio viaggio collettivo. Oggi la studentessa in questione frequenta la scuola d'arte e si sta specializzando nell'animazione di videogiochi.

[Traduzione : NSS EPALE France]

Commento

Fully agree with this point…

Fully agree with this point of view!