Ökologische Krise: Die Bedeutung des Konzepts des Anthropozän („Zeitalter des Menschen“)

Wir leben derzeit im „Zeitalter des Menschen“. Dies ist der Hauptgedanke, der mit dem Begriff Anthropozän (Anthropos = Mensch und -zän = Zeitalter) vermittelt werden soll. Der Ansatz ist keine Nabelschau, er weist vielmehr auf die erschreckenden und beispiellosen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt hin. In einer Zeit, in der sich Klima- und Gesundheitskrisen beschleunigen und die Menschheit sich der von ihr selbst geschaffenen Bedrohungen bewusst wird, könnte das Konzept des Anthropozän eine grundlegende Rolle in der Bildung und bei den radikalen Veränderungen spielen, die notwendig sind, um diese Bedrohungen zu verringern, und zwar sowohl für Lernende - die wünschenswerten Akteure des Wandels - als auch für Ausbilder - die in ökologischen Themen und den damit verbundenen pädagogischen Herausforderungen geschult werden müssen.

Bewusstsein für die Macht und die Verantwortung des Menschen gegenüber der Welt der Lebewesen schaffen

Das Konzept des Anthropozän weist auf die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten hin, die so stark geworden sind, dass die Menschheit als Ganzes fast als eine eigene geologische Kraft betrachtet werden könnte.

- Man nähert sich den Grenzen des Planeten oder überschreitet sie inzwischen sogar, Beispiele sind der Stickstoffkreislauf und der Verlust an Biodiversität. Der Mensch hat seinen Einfluss über Bevölkerungswachstum und den Einsatz von Techniken, die das Potenzial jedes Einzelnen steigern, vervielfacht - von der Landwirtschaft über den Einsatz von Verbrennungsmotoren und Chemikalien bis hin zum Internet der Dinge.

- Nicht alle Menschen haben gleichermaßen zu dieser Situation beigetragen, aber alle sind ihr auf die eine oder andere Weise ausgesetzt: Luft- und Wasserverschmutzung, Zerstörung von Lebensräumen, Ausbruch von Pandemien, globale Klimaerwärmung, Ressourcenknappheit usw.

- Die mit der Nutzung der menschlichen Macht verbundenen Risiken sind mittlerweile groß und lassen die Menschheit ahnen, dass die Nutzen-Risiko-Abwägung der technologischen und politischen Entscheidungen inzwischen immer deutlicher in Richtung Gefahr für die Ökosysteme, einschließlich des Menschen, ausschlägt.

Abgesehen von dem Begriff, der (verständlicherweise) einige Lernende abschrecken mag, geht es vor allem darum, die grundlegenden Bestandteile des Begriffs zu nutzen, um eine tiefgehende Auseinandersetzung mit der ökologischen Krise zu ermöglichen, deren Komplexität jeden Tag deutlicher wird. Dieser Schritt führt zu der Erkenntnis, dass „die Folgen des Anthropozäns das Ergebnis vergangener politischer Entwicklungen sind, dass nicht alle Folgen unvermeidbar sind und dass auch der weitere Verlauf des Anthropozäns nicht unumkehrbar ist.“[1]

Den systemischen Charakter der sozial-ökologischen Herausforderungen erkennen

Gleichgewichte werden gestört, und die Folgen für die Umwelt sind zahlreich: Störung des Gleichgewichts der gegenwärtigen Lebensbedingungen insbesondere des Klimas und der Biogeochemie, Verschwinden oder Verschlechterung von Lebensräumen zahlreicher Arten und Populationen, immer schnellere Zunahme der Bebauung und Verschmutzung durch den Menschen, Zerstörung von Landschaften... dies ist die dunkle Seite einer Münze, die für einen bedeutenden Teil der Weltbevölkerung auch auch Fortschritte bedeutet hat: steigende Bevölkerungszahlen und Anstieg der Lebenserwartung, immer komfortablere und konsumorientiertere Lebensweisen, internationaler Tourismus, zuvor undenkbare Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten usw. Es ist schwer, bei den komplexen Verflechtungen den Überblick zu behalten. Sie zu untersuchen, ermöglicht es, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Phänomenen besser aufzuklären. Denn:

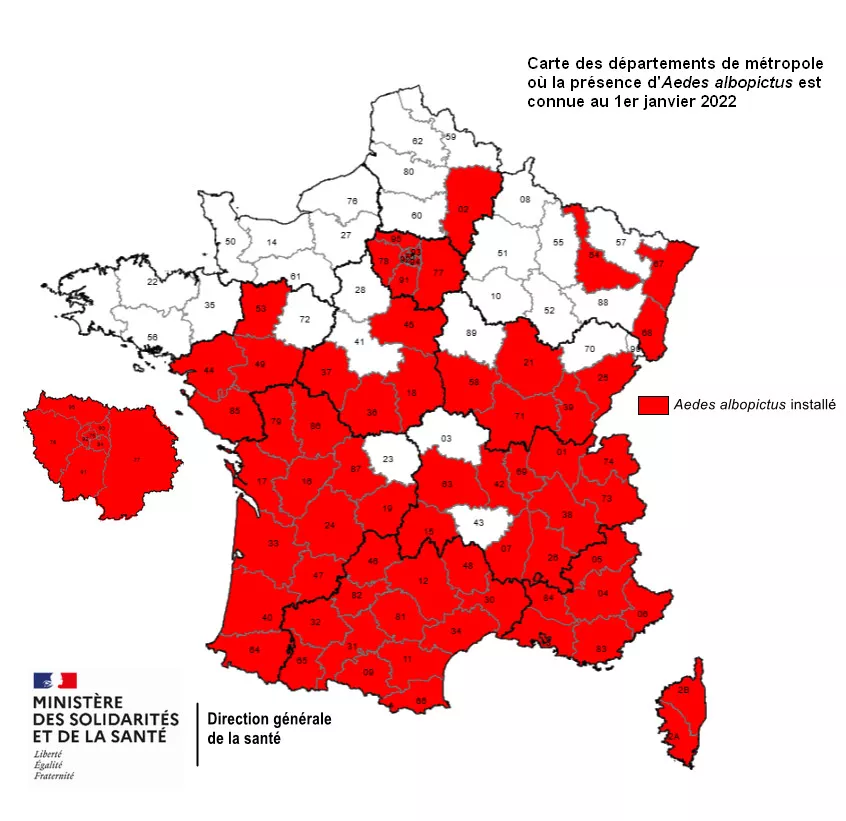

- Der Klimawandel ist sowohl die Folge der systemischen Nutzung fossiler Energieträger (Öl, Kohle, Gas) durch unsere Gesellschaften als auch die Quelle von Kettenfolgen in allen Schichten unseres Lebens und dem unserer tierischen und pflanzlichen Mitbewohner: Es geht nicht nur um einen Anstieg der Lufttemperatur, sondern um die Umwälzung eines Klimas, dessen relative Stabilität in den letzten Jahrtausenden die Entstehung unserer Zivilisationen möglich gemacht hat. Hitzewellen nehmen bereits an Intensität und Häufigkeit zu und wirken sich nachhaltig auf unsere Böden und damit auf unsere Nahrungsmittelketten und Infrastrukturen aus; extreme Unwetter werden ebenfalls intensiver und treten häufiger auf, Tier-, Pflanzen- und Menschenpopulationen haben bereits mit ihrer Migration begonnen, um weniger lebensfeindliche Landstriche zu finden... Welcher Franzose hätte sich vor zehn Jahren vorstellen können, dass die Präsenz der Tigermücke, des potenziellen Überträgers von Dengue- oder Chikungunya-Fieber, im Jahr 2021 in 67 Departements des französischen Mutterlandes Realität sein würde?

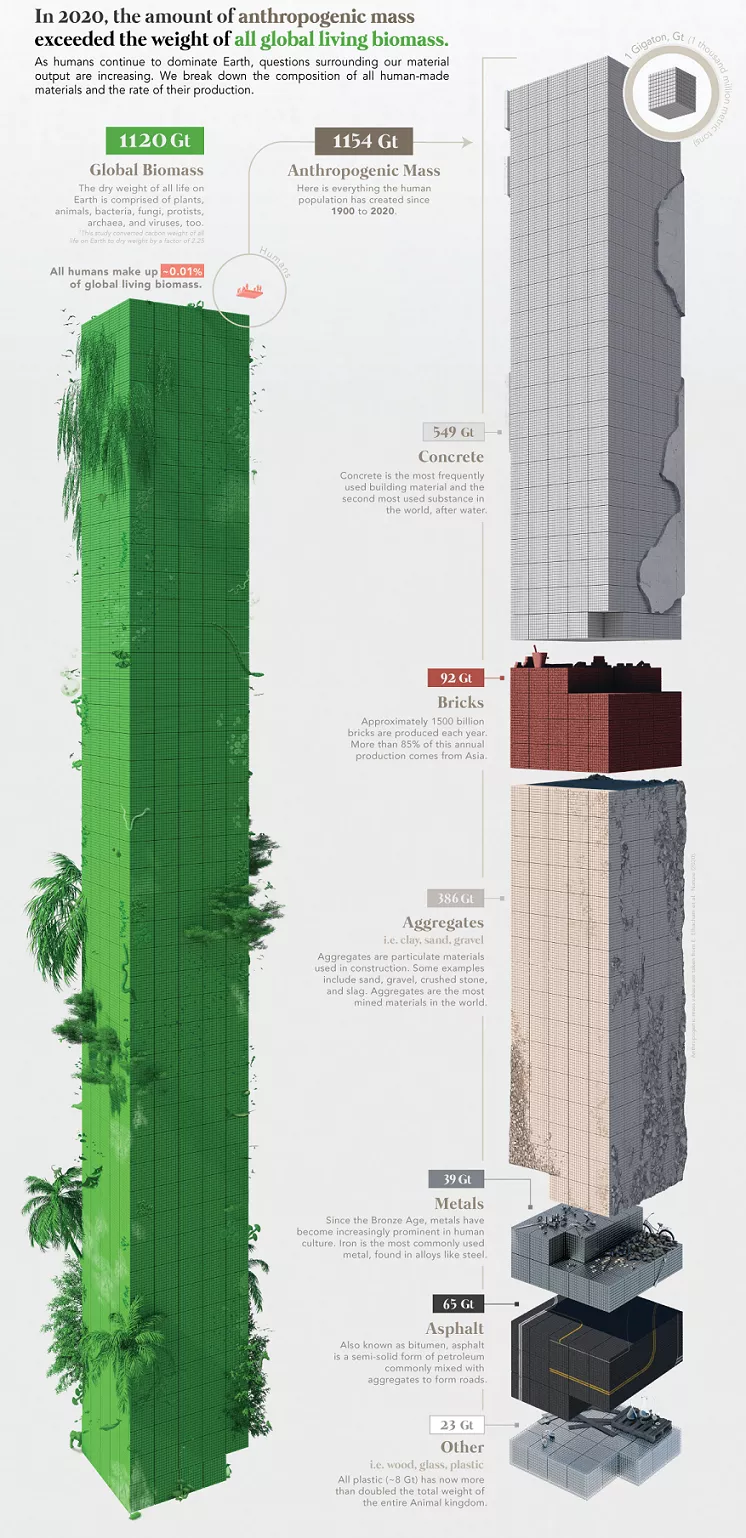

- Um zu einer so bemerkenswerten Macht auf dem Planeten zu werden, hat der Mensch seine Umwelt an seine Bedürfnisse angepasst: Er hat geschnitten, gegraben, verbrannt, vergraben, bewässert, transportiert, zerkleinert, zusammengesetzt, gebaut, zerstört, mit den Elementen gespielt... Und da jede physische Transformation mit dem Einsatz von Energie verbunden ist, waren Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Energie daher von zentraler Bedeutung. Nach Wasser, Wind und Holz kam die Kohle. Danach das Erdöl, zusätzlich und nicht als Ersatz, sowie Gas, Kernenergie usw. Die verschiedenen Maschinen, die der Mensch geschaffen hat, haben ihm die Nutzung dieser Energien und das Erreichen seiner Ziele (und hoffentlich nicht auch das Ende der Menschheit) ermöglicht: Mühlen, Heizkessel, Motoren, Geschirrspüler, Kükenschredder und Smartphones gehören dazu.

- Die Nutzung phänomenaler Energiemengen ohne wirkliche Begrenzung außer der Möglichkeit, die jedem (Industrie, Staat, Individuum) gegeben wird, sie zu nutzen, hat mittel- und unmittelbar zahlreiche Opfer gefordert.[2] Gebiete, Arten und Menschen haben direkte Zerstörungen erlitten oder sind sogar ganz verschwunden. Einige wurden ihrer angestammten Landschaften mit fundamentaler spiritueller Bedeutung beraubt; andere wurden kolonialisiert. Journalisten oder Aktivisten werden verfolgt oder sogar ermordet. Nicht zu vergessen die Unsichtbaren und Ressourcenlosen, die nicht die Möglichkeit haben, über Landnahmen, Zerstörungen, Gesundheits- oder Rechtsverletzungen zu berichten.

Wenn man die Zusammenhänge zwischen den Komponenten des Anthropozäns versteht, kann man besser zu wünschenswerten Entwicklungen kommen. Die Auseinandersetzung mit dem Anthropozän ermöglicht es, besser zu verstehen, bevor man Schlüsse zieht.

Entwicklung von Interdisziplinarität beim Lernen

Angesichts des systemischen Charakters sozial-ökologischer Krisen reichen disziplinäre Antworten allein nicht wirklich aus. Die Entwicklung von Interdisziplinarität in der Ausbildung ist daher unerlässlich. Die Auseinandersetzung mit dem Konzept des Anthropozän kann dabei die vertikale und horizontale Bewegung gestatten, die es Lehrern und Lernenden ermöglicht, die physikalischen und biologischen Herausforderungen feinfühlig mit den menschlichen und sozialen Herausforderungen zu verknüpfen. Dies würde die Entwicklung von Kompetenzen zur Wissenschaftspopularisierung ermöglichen, die für interdisziplinäres Handeln erforderlich sind.

- Der Versuch, den Beginn des Anthropozäns zu datieren, ist ein guter Vorwand, um mithilfe historischer, geografischer, physikalisch-chemischer, politischer oder kultureller Elemente zu diskutieren. Manche werden ihre Gedanken auf technologische Fortschritte fokussieren, die für unsere modernen Gesellschaften prägend sind (und meist mit Energie zu tun haben!) : Die Erfindung der Dampfmaschine oder des Verbrennungsmotors, Nuklearexplosionen... Manche sehen darin jedoch nur ein Werkzeug der liberalen Wirtschaftsdoktrin und ihrer Fortschrittserzählung. Das Konzept des Anthropozäns wird vielleicht in Frage gestellt werden und einige werden vielleicht vorschlagen, diese Epoche „Kapitalozän“ oder „Thermozän“ zu nennen. Einige werden den Beginn in der Jungsteinzeit und die Anfänge der Landwirtschaft ansetzen, als der Mensch begann, seine Umwelt aktiv zu verändern und der Kohlendioxid- und Methangehalt in der Atmosphäre wahrscheinlich bereits zu steigen begann.

- Über das Anthropozän zu unterrichten ist eine Möglichkeit, der jungen Generation zu antworten, die vom viel gepriesenen Fortschritt des 20. Jahrhunderts desillusioniert ist und Öko-Angst[3] und Wut angesichts einer verpfändeten Zukunft zeigt. Viele Ausbilder stehen ratlos vor der Aufgabe, neue, komplexe Themen zu unterrichten, die manchmal (zumindest scheinbar) weit von ihrem ursprünglichen Unterricht entfernt sind. So entstehen Initiativen, die versuchen, auf diese Bedürfnisse zu reagieren: 12-stündiger MOOC zum Thema „Bildung im Anthropozän“ von der Universität Paris[4], 10-stündiger Kurs über „Anthropozän und Klima“ für BAC+1 an der INSA Lyon, etc.

Stützung auf Naturwissenschaften und Geistes- und Sozialwissenschaften

Interdisziplinarität bedeutet, auf die Beiträge verschiedener Disziplinen zurückgreifen zu können und Naturwissenschaften und Geistes- und Sozialwissenschaften zu diesem Zweck zu verbinden.

- Die „große Beschleunigung“, die von Pionieren des Anthropozäns (dem Meteorologen und Atmosphärenchemiker Paul Josef Crutzen, dem Umweltwissenschaftler Will Steffen und dem Historiker John McNeill) untersucht wurde, verknüpft sozioökonomische Trendindikatoren mit denen des Systems Erde. So steigen die Indikatoren für die Verschlechterung des Erdsystems - Kohlendioxid in der Atmosphäre, Oberflächentemperatur, Versauerung der Ozeane oder Abholzung in den Tropen - (meist) exponentiell an und korrelieren mit einer schwindelerregenden Beschleunigung der sozioökonomischen Indikatoren: menschliche Bevölkerung, reales Welt-BIP, Stadtbevölkerungsrate, Primärenergieverbrauch, Düngemittelverbrauch, Telekommunikation usw. So lassen sich Zusammenhänge analysieren: Der Zusammenhang zwischen BIP, Energienutzung, Klimawandel und Zerstörung kann in diesem Zusammenhang Gegenstand von Untersuchungen sein. Diese Arbeiten, die durch Indikatoren unterschiedlicher Art untermauert werden, machen deutlich, wie wichtig es ist, sich von einer nur auf die Klimawissenschaft oder die Biologie ausgerichteten Sichtweise zu lösen. Und wie ließen sich Szenarien für Antworten auf diese Herausforderungen erfassen, ohne über Wirtschaft, Psychologie und Politik zu sprechen?

- Umgekehrt könnte ein Missverständnis der physischen und biologischen Natur der Menschen und der Welt der Lebewesen im Allgemeinen zu der Annahme verleiten, man können mit der Natur verhandeln. Das ist jedoch nicht möglich. Auch die Naturwissenschaften belegen die Dringlichkeit, angesichts dieser Beschleunigungen zu handeln (wie uns die IPCC-Berichte zum Klimawandel beweisen), und ermöglichen uns, gemeinsam bessere Prioritäten zu setzen.

Überwindung der technizistischen Sicht auf die sozial-ökologische Krise im Ausbildungsbereich

Die anthropozäne Krise lässt sich nicht allein durch technische, soziale und politische Antworten lösen. Aufgrund der tief in unseren Köpfen, unseren Kulturen, unseren Herzen und Körpern verwurzelten Ursprünge lädt das Konzept des Anthropozäns dazu ein, von der allgemeinen und beruflichen Bildung als Gelegenheit, fast schon als Entschuldigung, genutzt zu werden, um bestimmten Themen, die manchmal in den Hintergrund gedrängt werden, mehr Bedeutung zu verleihen.

- Erziehern und Ausbildern bietet es die Möglichkeit, die eigene Rolle zu hinterfragen. Muss ich die ökologische Krise, das Konzept des Anthropozän, die Umweltverschmutzung und die öffentliche Umweltpolitik in meinem Unterricht behandeln? Welchen Blickwinkel soll ich wählen, mit welcher Tiefe soll ich diese Themen ansprechen, wie berücksichtige ich den Wissensstand oder die Öko-Angst meines Publikums ...?

- Das Konzept des Anthropozän lädt also dazu ein, die ökologische Krise auf Horizonte auszuweiten, die manchmal weit von den üblichen Analyseprismen entfernt sind: Philosophie und moralische Fragen, überliefertes Wissen, Spiritualität, Staatsbürgerschaft ... Welchen Platz haben die Menschen in dieser Welt?

- Bildungsakteure können auch die Top-down-Pädagogik angesichts eines sich ständig verändernden, komplexen Wissens mit großen sozialen, politischen und demokratischen Herausforderungen in Frage stellen.

Schlussfolgerung

Das Konzept des Anthropozäns ermöglicht es, die ökologische Krise mit einem systemischen Ansatz zu betrachten und sie nicht auf eine rein physische oder technische Frage zu reduzieren. Sie ermöglicht es, Verbindungen zwischen der sozioökonomischen Entwicklung und den Auswirkungen dieses „Fortschritts“ auf die Ökosysteme und das System Erde, von dem wir ein Teil sind, herzustellen. Damit wird die Frage nach dem vergangenen und vor allem zukünftigen Weg gestellt: Welchen individuellen, unternehmerischen, sozialen und politischen Entscheidungen wollen wir folgen, gestärkt durch das Bewusstsein, dass diese Entscheidungen mit dem Werden des gegenwärtigen Anthropozäns verwoben sind?

Im Bildungsbereich ermöglicht die Beschäftigung mit dem Konzept, über die Bildung für nachhaltige Entwicklung hinauszugehen und die menschlichen Wege und ihre Folgen „anderswo“ gründlich zu hinterfragen, ohne die nahe Zukunft unbedingt als philosophische oder politische Kontinuität der herrschenden Gesellschaften der letzten beiden Jahrhunderte zu betrachten, die auf der Idee der Überlegenheit der Menschen über den Rest der Natur und auf einem unendlichen Wachstum in einer doch endlichen Welt basieren. Das Konzept betont gleichzeitig die Bedeutung von Interdisziplinarität und partizipativen Lehrmethoden.

[1] Steffen, Will et al., « The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration », The Anthropocene Review, mars 2015.

[2] Garnier, Alix et al., « Éduquer en Anthropocène:un paradigme éducatif à construire pour le 21ème siècle », Recherches & éducations, no. 23, novembre 2021.

[3] {Effrayée par les crises actuelles et promises à empirement, et abattue par le manque de prise sur les changements nécessaires}

[4] « L’éducation en anthropocène », FUN MOOC, [s. d.], <http://www.fun-mooc.fr/fr/cours/leducation-en-anthropocene/>

Images :

DGS_Céline.M et DGS_Céline.M, « Cartes de présence du moustique tigre (Aedes albopictus) en France métropolitaine », Ministère de la Santé et de la Prévention, 24 octobre 2022, <https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microb…;

Venditti, Bruno, « Visualizing the Accumulation of Human-Made Mass on Earth », Visual Capitalist, 29 novembre 2021, <https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-accumulation-of-human-…;