Kompetenzbeurteilung und Instrumente der EU: Eine kurze Einführung für Erwachsenenbildner/innen

Dieser Artikel ist eine Übersetzung aus dem Englischen.

EPALE-Themenkoordinator Andrew McCoshan hat sich einige der wichtigsten Instrumente genauer angesehen, die die EU zur Beurteilung von Kompetenzen von Lernenden entwickelt hat.

Die Europäische Union gibt Erwachsenenbildner/innen eine Reihe von Instrumenten an die Hand, die praktische Unterstützung bei der Kompetenzbeurteilung bieten können. Wahrscheinlich sind Ihnen die meisten davon bereits bekannt. Aber welche Vorteile bringen sie? Einige EU-Instrumente definieren den generellen Kontext für eine solche Beurteilung. Und wieder andere helfen dabei festzustellen, welche Kompetenzen Lernende in unterschiedlichen Ländern erworben haben.

Rahmen und Richtlinien

Einen Rahmen für sämtliche dieser Instrumente bietet der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR). Der EQR dient als allgemeine Referenz, anhand derer verschiedene Länder ihre nationalen Qualifikationsrahmen festlegen. Dabei basiert der EQR, wie alle anderen dieser Instrumente auch, auf Lernergebnissen. Die Einführung des Konzepts von Qualifikationen – und damit auch von Lernprogrammen – basierend auf Lernergebnissen hat viele Länder maßgeblich darin beeinflusst, wie Kompetenzbeurteilungen generell vorgenommen werden.

Zudem lassen sich anhand des EQR Qualifikationen von einem Land in ein anderes „übersetzen“. Menschen, die außerhalb ihres Heimatlandes lernen oder arbeiten möchten, werden dabei in ihrer Mobilität unterstützt. So kann auf der Website der Europäischen Kommission ein Vergleich von Beispielqualifikationen zwischen zwei Ländern abgerufen werden (derzeit für 18 Aus- und Weiterbildungssysteme).

Im Rahmen des EQR übernehmen die Länder auch das Prinzip des europäischen Leistungspunktesystems für die berufliche Bildung ECVET, das die Anerkennung von Qualifikationen neu definiert. Im Verlauf der gesamten beruflichen Aus- und Weiterbildung werden demnach Leistungspunkte gesammelt, die beispielsweise bei einem Wechsel zwischen verschiedenen Bildungsprogrammen angerechnet werden.

Die EU entwickelt außerdem Programme zur Beurteilung von Kompetenzen, die nicht durch formale Bildungsmaßnahmen erlangt wurden. 2004 wurde die regelmäßig aktualisierte Bestandsaufnahme der Validierung nicht formalen und informellen Lernens veröffentlicht, die eine Fülle von Musterbeispielen für die Anwendung in der Praxis liefern. Die außerdem bereitgestellten Validierungsleitlinien unterstützen Entscheidungsträger und Institutionen darüber hinaus bei der Entwicklung und praktischen Umsetzung ihrer Validierungsansätze und -methoden.

Förderung einer länderübergreifenden Evaluierung und Ermittlung von Kompetenzen

Zur Beurteilung und Ermittlung von Kompetenzen steht eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, die eine länderübergreifende Vergleichbarkeit über unterschiedliche Bildungs- und Ausbildungssysteme hinweg ermöglichen.

Eines der wichtigsten Ziele des bereits angesprochenen ECVET besteht in einer ebensolchen Kompetenzbewertung, die regionale Systemgrenzen überschreitet. ECVET liefert bestimmte Kriterien, nach denen Lernende sich ihre in einem Land erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen in einem anderen Land anerkennen lassen können. So werden praktische Auslandserfahrungen beispielsweise zwar durch entsprechende Nachweise bescheinigt, diese werden jedoch häufig nach der Rückkehr ins Heimatland nicht durch entsprechende Leistungspunkte im Lernprogramm berücksichtigt. Das ECVET-Konzept bietet die Möglichkeit, diese nun geltend zu machen. Mit Absichtserklärungen, Lernvereinbarungen und Leistungsnachweisen ermöglicht ECVET Lernenden und Lehrenden, sich auf die Frage zu konzentrieren, wie eine Beurteilung der Kompetenzen von den Lernenden erfolgen soll, bevor diese validiert werden. So lässt sich anhand dieser Instrumente beispielsweise festlegen und vereinbaren, welche Lernergebnisse relevant sind und wie und von wem diese geprüft und beurteilt werden sollen.

Der Europass bietet eine Reihe von Instrumenten zur Dokumentation erworbener Kompetenzen in einem länderübergreifend nachvollziehbaren und verständlichen Format:

- Im Europass Mobilitätsnachweis werden Kompetenzen erfasst, die in einem anderen Land erworben wurden, beispielsweise im Rahmen eines Praktikums oder Studienaufenthalts im Ausland. Die Einträge werden von zwei Partnerorganisationen erstellt, die am Austauschprogramm beteiligt sind, und zwar zuerst von der Einrichtung im Heimatland und anschließend von der des Gastlandes. Bei diesen Partnern kann es sich um Hochschulen, Schulen, Weiterbildungseinrichtungen oder Nichtregierungsorganisationen handeln. Je besser die Bewerbungs- und Bewertungsverfahren sind, desto aussagekräftiger ist das Dokument. Als Leitlinie stehen mehrere Musterbeispiele zur Verfügung.

- Diploma Supplements (Anhänge zum Prüfungszeugnis) und Zeugniserläuterungen beschreiben die im Rahmen eines Hochschulstudiums bzw. einer Berufsausbildung erworbenen Kompetenzen. Anhand zusätzlicher Informationen zu offiziellen Titeln/Abschlusszeugnissen und/oder Abschriften sorgen sie dafür, dass alle relevanten Angaben zum erworbenen Abschluss auch außerhalb des ausstellenden Landes nachvollziehbar und verständlich sind. Für die meisten Länder sind nationale Verzeichnisse der Zeugniserläuterungen verfügbar. Damit diese unterstützenden Instrumente sinnvoll und nutzbringend eingesetzt werden können, müssen diesen ebenfalls effektive Bewertungsverfahren zugrunde liegen.

- Der Sprachenpass dokumentiert anhand einer Selbsteinschätzung die sprachlichen Kompetenzen und Qualifikationen.

- Beim Europass Lebenslauf handelt es sich um eine standardisierte Vorlage zur Erstellung eines Lebenslaufs, die sich zunehmend in ganz Europa etabliert. So wurden bisher bereits über 100 Millionen solcher Lebensläufe online erstellt.

Empfehlungen und Unterstützung zu sämtlichen dieser Instrumente bieten die Nationalen Europass Zentren (www.europass.at/, www.europass-info.de/).

Mehrwert

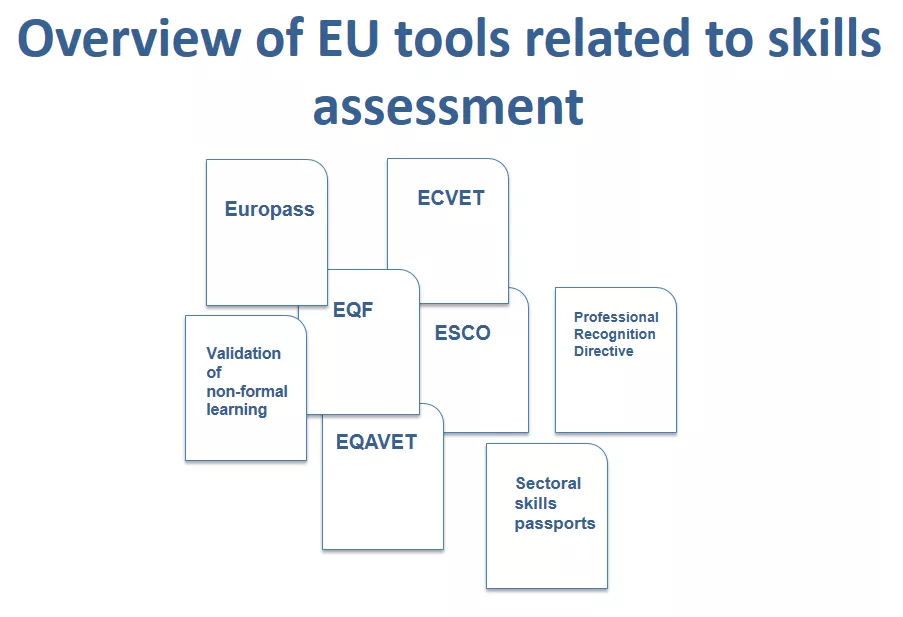

EU-Instrumente verändern die Rahmenbedingungen für Kompetenzbeurteilungen in Europa. Verstärkt stehen Lernergebnisse im Vordergrund, was sich maßgeblich auf die Beurteilungskriterien und -verfahren auswirkt. Außerdem richten EU-Instrumente den Fokus darauf, sich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen, wie, wann und wo Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen außerhalb formaler Lernprozesse und außerhalb des eigenen Landes erworben wurden. Darüber hinaus stehen weitere Instrumente zur Verfügung, auf die hier nicht näher eingegangen wurde, wie EQAVET (Dachorganisation zur Förderung der Entwicklung und Verbesserung von Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung), die Europäische Klassifikation für Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe (ESCO), die EU-Direktive zur Anerkennung von Berufsqualifikationen sowie die zugehörige Datenbank der reglementierten Berufe und sektorspezifische Skills-Passports zum Nachweis von Kompetenzen und Qualifikationen. Es lohnt sich in jedem Fall, sich auch diese genauer anzusehen. Für mich stellt sich die spannende Frage, wieweit diese Instrumente den Leserinnen und Lesern bereits bekannt sind und welche Erfahrungen damit gemacht wurden. Ich möchte Sie daher einladen, an der Umfrage gleich neben diesem Beitrag teilzunehmen!

Andrew McCoshan ist seit über 30 Jahren in der Aus- und Weiterbildung tätig. Er erstellt seit mehr als 15 Jahren Studien und Evaluierungen für die EU. Zuvor war er in Großbritannien als Berater im Einsatz. Heute ist Andrew McCoshan unabhängiger Forscher und Berater, Mitglied des Expertenteams der UK ECVET und Senior Research Associate im Educational Disadvantage Centre an der Dublin City University in Irland.