Ein Spielplatz für die Augen: Räume zum Lernen über nachhaltige Entwicklung

Der Originalbeitrag wurde von Aleksandra Kozyra auf Englisch veröffentlicht.

Lesedauer ca. 6 Minuten - Lesen, liken, kommentieren!

Was bedeutet es, ein einladendes Umfeld für das Lernen über nachhaltige Entwicklung zu schaffen? Aleksandra Kozyra von EAEA besucht eine Ausstellung über kritischen Konsum und erkundet Museen als Lernort.

In den letzten sechs Monaten haben wir uns bei EAEA mit Lernenden und Lehrenden getroffen, die versuchen, sich eine nachhaltige Zukunft vorzustellen - und ihre Ideen in die Praxis umzusetzen. Dies ist der Grundgedanke unseres Podcasts Beyond Learning, den wir im September letzten Jahres gestartet haben. Bei der Planung der ersten Folgen wurde uns schnell klar, dass das "Wo" genauso wichtig ist wie das "Was" und das "Wer": Gemeinsam mit meinen Kollegen wurde uns klar, dass wir nicht auf Zoom über den grünen Wandel sprechen, sondern Lernräume in ihrer ganzen Vielfalt erkunden wollten.

Nach sieben Episoden zu Themen wie Gemeinschaftsbildung von unten nach oben, Upcycling und grüne öffentliche Räume - die wir hauptsächlich in Brüssel, in städtischen Gärten, bei Nähkursen und Festivals, um nur einige zu nennen, aufgenommen haben - hatten wir das Gefühl, dass wir kaum an der Oberfläche gekratzt haben. Einige dieser Gespräche haben uns dazu inspiriert, unseren Schwerpunkt auf das Thema Identität und Zugehörigkeit sowie die soziale Dimension der nachhaltigen Entwicklung zu verlagern. Außerdem hielten wir es für interessant, unsere Interviews außerhalb Belgiens aufzuzeichnen, ohne dafür mehrere Flüge in Kauf nehmen zu müssen. So fand ich mich Ende Januar in einem Zug von Brüssel nach Wien wieder, mein Terminkalender war vollgepackt mit Treffen in ganz Mittel- und Südosteuropa: Linz, Budapest, Belgrad, Ljubljana, und ein Rückflug von Zagreb war für zwei Wochen später geplant.

Farben, Komfort - und Wärme

Ich war schon mehrere Male in Wien. Bei jedem Besuch lande ich im Museumsquartier, das für mich ein fantastischer multifunktionaler Raum ist, der kulturelle und soziale Dimensionen des Lernens verbindet. Ich finde Museen und andere kulturelle Räume in ihrer Vertrautheit einladend: Es ist beruhigend zu wissen, dass es einen Weg gibt, dem ich folgen werde, ein Thema, das ich - manchmal aus unerwarteten Blickwinkeln - erforschen kann, und einen Souvenirladen am Ende, wo ich unweigerlich zu viel für völlig unnötige Schreibwaren ausgeben werde. Diesmal habe ich meine österreichische Kollegin um Museumsempfehlungen in einer anderen Gegend gebeten, und so verbringe ich einen Teil meines Sonntags im MAK - Museum für angewandte Kunst, wo ich eine Ausstellung über kritischen Konsum besuche.

Im MAK spüre ich ein Gefühl der Wärme, sobald ich das Gebäude betrete, und ich werde sofort daran erinnert, dass ich eine (meist imaginäre und umstrittene) Grenze zwischen West- und Mitteleuropa überquert habe. So metaphorisch dies auch klingen mag, es ist tatsächlich ein physisches Gefühl: Im Gegensatz zu Belgien lässt Österreich die Heizung auch in öffentlichen Räumen an. In Kombination mit großen Tischen und bunten Sofas wirkt die Eingangshalle einladend, ein Ort, an dem man sich nach dem Besuch der Ausstellung hinsetzen kann, um seine Überlegungen mit jemandem zu teilen oder einfach nur, um sich vor der Kälte draußen zu schützen.

Gleichzeitig sticht eines der Objekte sichtbar hervor: ein Sofa, das so imposant ist, dass es vermutlich ein Kunstwerk ist. Ein kurzer Blick in die begleitende Erklärung verrät mir, dass dies tatsächlich der Fall ist und dass das "Sofa" von Gellatin eine indirekte Anspielung auf Sigmund Freud ist, weshalb ich mich vielleicht auch nicht besonders ermutigt fühle, mich darauf zu setzen. Stattdessen schaue ich nach oben, um das Gebäude zu bewundern - Google sagt mir später, dass es 1871 von Heinrich von Ferstel im Stil der florentinischen Renaissance entworfen wurde - und bemerke eine goldene Statue eines Mannes im Atrium. Ich hole mir meine Eintrittskarten und mache mich schnell auf den Weg nach unten, wo die Ausstellung beginnt.

Von der Information zur Erkundung

Die Ausstellung über kritischen Konsum ist einfach zu navigieren, mit einer klaren Struktur und einem minimalistischen weißen Hintergrund. Zu Beginn finde ich Infografiken, die wichtige Statistiken vorstellen: vom Anteil der Textilindustrie an den weltweiten CO₂-Emissionen (10 %) über die durchschnittliche Anzahl der Kleidungsstücke, die Verbraucher in Europa kaufen (satte 60 pro Jahr), bis hin zum globalen Weg eines T-Shirts (das sind locker 30.000 Kilometer: von den USA über die Türkei und Taiwan bis nach China und Bangladesch, bevor es seinen Weg nach Österreich findet).

Einige Teile der Ausstellung haben einen erkundenden Charakter: Ich nehme mir Zeit, um mir eine aufgezeichnete Kunstperformance anzusehen, die mit Auszügen aus Zeitungsartikeln über Brände in Textilfabriken und Arbeitergewerkschaften auf der ganzen Welt unterlegt ist. Andere Exponate sind direkt lehrreich: Gleich zu Beginn sehe ich eine große Tafel mit Empfehlungen für einen kritischen Modekonsum, die mich zum Kauf von Vintage-Kleidung und zur Wiederverwertung von Altkleidern ermutigt.

Ich setze meine Erkundungstour durch das Museum fort und bin neugierig, ob es Exponate gibt, die sich für den Unterricht eignen. Ich entdecke einige Materialien, die sich perfekt für einen Workshop zu eignen scheinen: ein Notizbuch über das Design sozialer Bewegungen und später, im MAK Design Lab auf derselben Etage, ein Toolkit zur Entdeckung der Technologiepyramide. Sie sind beide hinter Glas und nicht einsehbar.

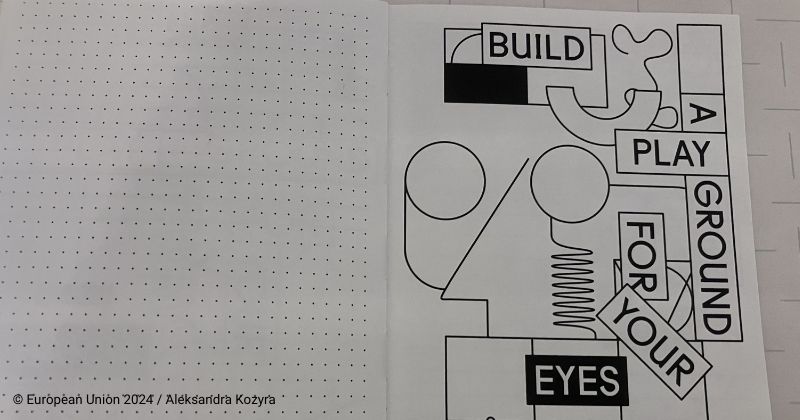

Schließlich fand ich meinen persönlichen Favoriten: das Notebook for Change, das vom MAK produziert wurde, um Ideen für eine nachhaltige Stadt zu fördern. Das von einer Gruppe von Designern und Forschern entwickelte Notizbuch ist als Instrument der Beteiligung gedacht. Es stellt den Nutzern Fragen über ihre Stadt und darüber, wie sie auf kreative Weise umgestaltet werden könnte. Wie erwartet, finde ich mich bald im Geschenkeladen wieder, um mir ein Exemplar des Notizbuchs zu besorgen.

Bevor ich gehe, setze ich mich an einen der großen Tische in der Eingangshalle und blättere in dem Heft. "Baue einen Spielplatz für deine Augen", heißt es auf einer der Seiten. Ich erinnere mich an einige der Initiativen der Pädagogen, die ich in den letzten Monaten interviewt habe: von einem Nähkurs, zu dem die Schüler ihre alten Stoffe mitbringen, um sie völlig neu zu gestalten, bis hin zu einer Gemeinschaft, die gelernt hat, ihren Raum mit der Unterstützung einer Gruppe von Architekten zu gestalten und zu bauen. Ich wende mich von der Statue im Atrium ab und schaue stattdessen auf die Stadt draußen: Für mich ist ein guter Raum zum Lernen immer auch ein bisschen ein Spielplatz.

Erforschen Sie Lernen, Identität und Zugehörigkeit mit dem EAEA-Podcast Beyond Learning. Neue Episoden werden jeden zweiten Donnerstag auf der EAEA-Website, auf Spotify und Apple Podcasts veröffentlicht. Die erste Staffel: A Greener Future, ist jetzt verfügbar, einschließlich ergänzendem Material auf learning.eaea.org.