Demokratiebildung in Unternehmen

"Nach wie vor ist die Systemstruktur des Bildungswesens in Deutschland grundlegend von einem Dualismus zwischen 'beruflicher' und 'politischer' Bildung durchzogen" (Faulstich 2009, S. 6).

Historisch gesehen wurde die berufliche Bildung - speziell in Deutschland - während der sogenannten industriellen Revolution von der Allgemeinbildung und politischen Unterweisung relativ strikt getrennt.1 Eine solche Aufspaltung schien zunächst inhaltlich sehr klar und konsequent zu sein, sollte doch in den Schulen explizit auf die spätere Welt des Arbeitslebens in Fabriken und tayloristischen (Groß-) Organisationen vorbereitet werden (vgl. hierzu Faulstich 2009 und Robinson 2010). In der weiteren Entwicklung kam es dadurch zu einer doppelten Engführung:

- Die fordistische Regulierung der Gesellschaft führ(t)e im Bereich der Arbeit zu einer immer "inhaltsärmeren", vor allem aber nicht mehr mitzugestaltenden Form der Arbeitsteilung.2 Ausdruck dafür waren im Bereich der beruflichen Bildung Qualifikationen, die verwertbare Arbeitsinhalte bezeichnen, die man typischerweise über das "Imitatioprinzip (Anschauen, Nachahmen, Mittun und Gewöhnen" (Richter 2009, S. 18) erlangt.3

- Der Begriff Politische Bildung wiederum wurde in Deutschland zumeist auf die Kenntnis politischer Institutionen und (formaler) demokratischer Verfahren reduziert (Polity).4 Als besonders problematisch erwies sich dabei genau dieser Umstand, dass nämlich politische Bildung systematisch aus der Wirtschaft, genauer: aus Unternehmen und den Arbeitsplätzen darin, herausgehalten wurde.

Die inhaltliche Verengung politischer Bildung auf eine Art Institutionenkunde (die vor allem Kindern und Jugendlichen beizubringen ist) stellt in vielfacher Hinsicht eines ihrer heutigen Kernprobleme (bspw. fehlender Akzeptanz) dar. "Partizipatives Lernen, das auf vorhandenen Erfahrungen aufbaut, könnte sich als eine Möglichkeit erweisen, wie die Erwachsenenbildung zum übergreifenden Ziel einer verantwortlichen, demokratischen, pluralistischen Gesellschaft beitragen könnte" (Dürr, Ferreira Martins und Spajic-Vrkas 2001, S. 53). Im Rahmen der digitalen Transformation wird aber auch in der Arbeitswelt die Ausklammerung von Demokratiekompetenzen, bspw. aus dem Bereich der beruflichen Bildung, immer fragwürdiger. So treffen sich aktuell verschiedene Strömungen, die es nahelegen, von der politischen Bildung über die Bildung für "bürgerliches Engagement" hin zum Erlernen von Demokratiekompetenzen auch in der Arbeitswelt überzugehen. Diese stellen nämlich mittlerweile im Sinne sozialer Kollaboration in Unternehmen extrem wichtige Schlüsselqualifikationen dar. Mit anderen Worten: Im Bereich von agiler Arbeit und kollaborativer Zusammenarbeit wird politische Bildung, genauer eigentlich demokratische Kompetenzbildung, plötzlich ökonomisch produktiv und zu einem Effizienzfaktor, der sich auch in entsprechenden beruflichen Lerninhalten niederschlägt.

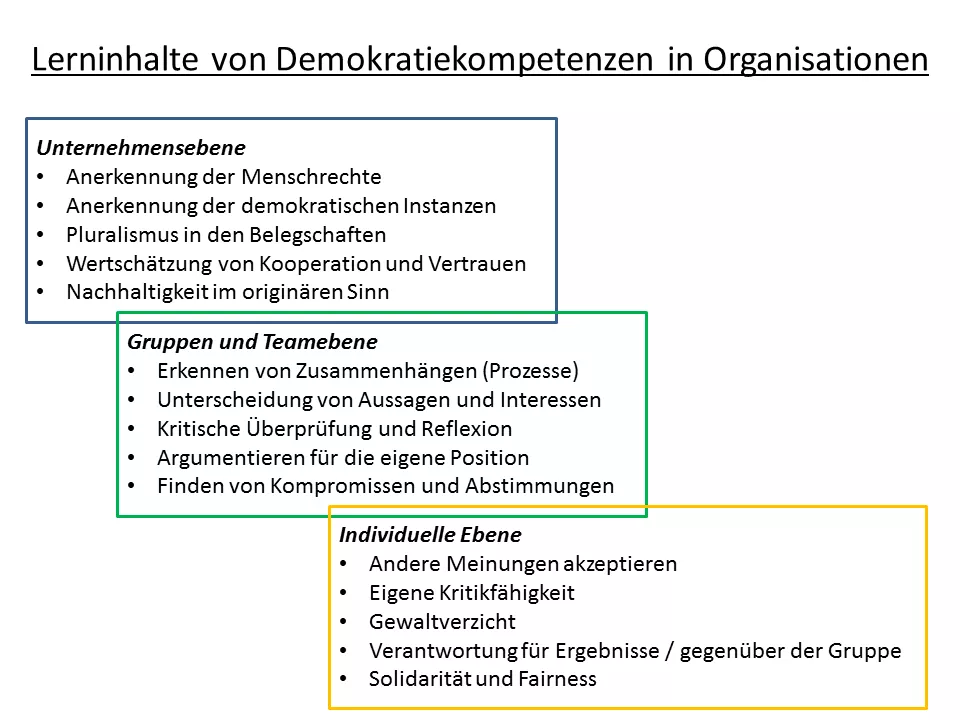

Abbildung 1: Lerninhalte von Demokratiekompetenzen in Unternehmen

Diese Grafik soll verdeutlichen, wie viele und welche Anknüpfungsmöglichkeiten es im Bereich von Organisationen, insbesondere in Unternehmen, bezüglich möglicher Demokratiekompetenzen. Der Ort, an der dies unmittelbar deutlich wird, und damit aufzubereiten ist, wäre in diesem Kontext der Arbeitsplatz mit all seinen Bezügen. Darauf müssten sich die berufliche Bildung, wie auch die Personalentwicklung, einstellen.

"Eigenes Denken, ehrliche Kritik und Selbstverantwortung – in der bisherigen Geschichte des Unternehmens beispielsweise ungern gesehen und nicht gefördert – sind jetzt vielleicht gewünscht und notwendige Voraussetzung, damit das Unternehmen effektiv funktionieren kann" (Krüger et al. 2003, S. 24).

Demokratie als Lebensform

"Wenn das Engagement für die Demokratie als öffentliche Aufgabe angesehen wird, leitet sich daraus eine starke Rolle ('thick conception') einer Erziehung zum bürgerschaftlichen und demokratischen Engagement ab" (Sliwka 2005, S. 2).

Im internationalen Diskurs war die Engführung, die der deutsche Begriff "Politische Bildung" nahelegt, immer schon ein Problem. Versteht man Politik und Demokratie tatsächlich in einem sehr weiten Sinn, nämlich als die Gestaltung des gemeinsamen Zusammenleben in einer Gemeinschaft in Ausgestaltung des Alltagslebens, dann rückt der gewaltfreie Austausch und die konsensuelle Klärung widerstreitender Interessen durch gemeinsames Lernen und soziale Reflexion in den Vordergrund. Demokratiebildung als Reflexionsmöglichkeit auf konfliktorische Zusammenhänge wird durch das explizite (exemplarische) Aufgreifen von Widersprüchen der unterschiedlichen Interessen und Meinungen ermöglicht. Für die Demokratien als Herrschaftsform ist das deshalb zentral, weil erst im öffentlichen Raum "soziale und kulturelle Widersprüche deutlich werden können, die in der Privatheit erfolgreich ausgegrenzt werden" (Lambert 2009, S. 6). Erst durch den Rahmen des gemeinsamen politischen Austauschs und der friedlichen Konfliktlösung gibt es vielfache Ansatzmöglichkeiten einer breiten Politischen Bildung als "demokratiekompetentes Lernen". In diesem Rahmen zeigt sich jedoch sehr schnell, "dass die Förderung von (kognitivem) Wissen über demokratische Institutionen, Strukturen und Prozesse […] allein […] nicht ausreicht. Zugleich müssen die habituellen Einstellungen, Bereitschaften und sozial-emotionalen Bindungen [...] zur Demokratie gefördert werden" (Lange & Himmelmann 2007, S. 9). Zentral ist für eine solche Konzeption beispielsweise die Möglichkeit einer möglichst breiten und vielschichtigen gesellschaftlichen Partizipation.

Entscheidend für die Herausbildung demokratischer Kompetenzen ist, dass es sich tatsächlich um Möglichkeiten handelt, an organisationalen Entscheidungen mitzuwirken oder politische Prozesse zu beeinflussen. Demokratische Kompetenzen und Partizipationsfähigkeit entwickeln sich erst durch eigenes Handeln auf der Mikroebene, also im Bereich der Lebenswelt der Betroffenen. Mit anderen Worten: Demokratie als etwas Selbstverständliches im eigenen Handeln zu begreifen und als Wert, der im individuellen Leben eine wichtige Rolle spielen muss, ist nur dann zu ermöglichen, wenn dies auch ganz konkret er- und gelebt werden kann. Erst dann wird Demokratie und demokratisches Verhalten sowohl Teil der individuellen Entwicklung, als auch Ausdruck einer Lebensform. In diesem Sinne wird Demokratie "nicht nur als Systembegriff, sondern auch als Handlungsbegriff" aufgefasst (Himmelmann 2006, S. 7). Die wichtigste didaktische Lektion daraus ist, dass Demokratiekompetenzen zwar gelernt, nicht aber im eigentlichen Sinne gelehrt (oder unterrichtet) werden können. So gesehen müssen Inhalt und Struktur dieses Lernprozesses kongruent sein. Wenn der Mikrobereich des alltäglichen Lebens der eigentliche Ansatz für das Lernen von Demokratiekompetenzen ist, dann muss sich das wiederum auf die Möglichkeit zur Partizipation im Rahmen der Organisationen und Institutionen widerspiegeln. Konsequenterweise müssen also auch Schulen, Hochschulen und der Arbeitsplatz (echte) Partizipation ermöglichen, wenn sie demokratische Lernprozessen ermöglichen sollen. um diese Lernprozesse zu ermöglichen.

Demokratie als Arbeitsform

"There is a growing divide between our role as self-assertive consumers, the emphasis being placed by government on the need for us to become active citizens, and our lack of voice or power at work" (Ward & Williams 2008, S. 6).

Geht man davon aus, dass ein wichtiger Teil der Persönlichkeitsbildung von Menschen über die Arbeit und ihre konkrete Ausgestaltung in den Betrieben stattfindet, dann ergibt sich daraus ebenfalls recht unmittelbar, dass Demokratie eine besondere Form der Zusammenarbeit darstellt – und darstellen muss. Dann ist Arbeit nicht nur eine bloße Verdienstmöglichkeit für das physische Überleben oder die soziale Absicherung. Der Arbeitsplatz wird unter dieser Perspektive zu einem Ort, an dem Partizipation ermöglicht werden muss. Doch auch Demokratie am Arbeitsplatz "can’t be installed from above; it must be resolved upon and built from the bottom up" (newunionism 2011). Es muss auch am Arbeitsplatz als Mindestbedingung die Möglichkeit geben, durch eigenes Handeln etwas zu bewirken. Auch hier gilt didaktisch: das effektivste Lernen von Kompetenzen findet dann statt, wenn die Menschen erfahren, dass ihre Vorstellungen realisierbar sind. Das hätte, legt man diese Überlegungen zu Grunde, enorme Konsequenzen für die betriebliche Aus- und Weiterbildung. Insbesondere in Großbritannien gibt es zum Thema Demokratisierung von Arbeit schon länger eine spannende Diskussion. Genauer: Eine Diskussion um die Demokratisierung von Arbeitsplätzen durch ein partizipatives Design (vgl. hierzu Emery 2011 bzw. Ward & Williams 2008). Glücklicherweise trifft sich dieser Ansatz nun zusätzlich mit neueren Diskussionen um digitale Schlüsselqualifikationen bzw. Schlüsselkompetenzen im Bereich der beruflichen Bildung und der sozialen Kollaboration.

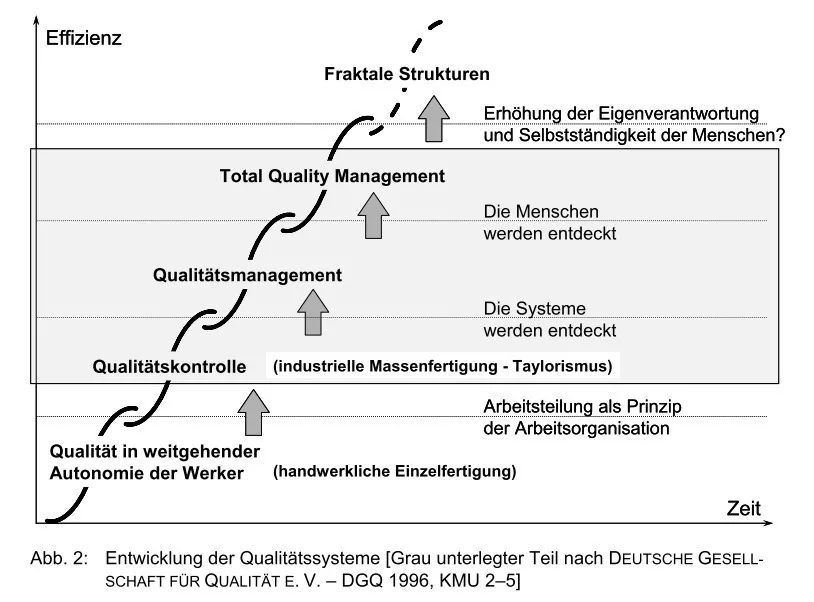

Abbildung 2: Entwicklung QM und Kompetenzbildung

Diese Grafik zeigt, dass sich mit der zunehmenden Beteiligung der Beschäftigten (hier über die Veränderung des Qualitätsmanagement Ansatzes) an den konkreten Arbeitsprozessen die Effizienz deutlich erhöht. Gleichzeitig wird damit eine andere Qualifikation notwendig – und wiederum auch über die Strukturen der betrieblichen Aus- und Fortbildung abgebildet.

Quelle: Richter 2009, S. 3.

Eine zentrale Veränderung setzt bereits dann ein, wenn Unternehmen, beispielsweise aufgrund von Systemen des Qualitätsmanagements oder weil sie verstärkt Projektarbeit initiieren, zu einer Orientierung an Prozessen übergehen. Dadurch wird beispielsweise das ganzheitliche Erfassen von Arbeitsprozessen für das konkrete Arbeitshandeln entscheidend. Gleichzeitig lösen sich damit die Arbeitsinhalte von (hierarchischen) Funktionszuschreibungen und den entsprechenden Qualifikationsanforderungen und verlagern sich in den Bereich von Kommunikation und Aushandlung. Bereits in der Prozessorientierung stecken die ersten entscheidenden Chancen und konkreten Anlässe für ein völlig neues Verständnis von beruflicher Bildung, denn die hierfür zu erwerbenden Kompetenzen sind, im Gegensatz zu reinen Qualifikationen, nicht auf betriebliche Verwertung eingrenzbar. Sie führen im Normalfall gleichzeitig zu einer Persönlichkeitsbildung im klassischen bildungstheoretischen Sinn. Bereits die Voraussetzung, Konflikte in Projekten und Teams demokratisch zu lösen, fordert beispielsweise die Kompetenz der Mitbestimmungsfähigkeit bei den einzelnen Akteuren heraus.

Der entscheidende Schub im Rahmen der digitalen Transformation ergibt sich aber daraus, dass agile Arbeitsformen dazu führen, dass die Entscheidungskompetenz dahin zurück verlagert wird, wo sie notwendigerweise vorhanden sein muss: in die Teams und Projekte. Es macht beispielsweise in der Methodik des Scrum5 überhaupt keinen Sinn, dass es hier einen fachlichen Vorgesetzten gibt, der die Entscheidungen trifft, die dann im Team auszuführen sind. Das Team selbst entscheidet, und das in ständiger und enger Interaktion mit dem Kunden, wie es beispielsweise mit der Entwicklung der Software weitergeht, welche Anforderungen es gibt und auf welche Ressourcen es zurückgreifen kann. Es ist nur eine konsequente Folge davon, sich Gedanken dazu zu machen, warum nicht die verschiedenen Rollen, die sich in solch agilen Projekten ergeben, durch eine Abstimmung bei den Betroffenen besetzt werden. Was sich wiederum auf die gesamte Frage von Führungskräften überträgt und mittlerweile tatsächlich dazu führt, dass diese in einigen Unternehmen nicht mehr hierarchisch bestimmt, sondern tatsächlich demokratisch gewählt werden (Lautenbacher & Klier 2017). Diese Entwicklung weiter gedacht entsteht auf der Mikroebene der Teams und Projekte der politische (im Sinne von gemeinsamem bzw. öffentlichen) Raum, in dem verschiedene Interessen (reflexiv) abgewogen und/oder über die richtige Strukturierung der Entscheidungsprozesse gemeinsame Strategien entwickelt werden müssen. Seine Vollendung findet dieser Prozess beim Einsatz von digitalen Plattformen für die soziale Kollaboration, weil nun noch die Elemente von Transparenz, Offenheit und Vertrauen im Rahmen der entsprechenden Communities dazukommen.

Die List der Vernunft

"[Man kann] erkennen, wie hier heute an vielen Stellen die Anforderungen der Arbeitswelt umschlagen in Anforderungen an die freie Entwicklung der Persönlichkeit" (Richter 2009, S. 23).

Fest steht, dass der digitale Wandel aktive und befähigte Beschäftigte für die Ausgestaltung braucht. Es ist damit wahrlich kein Zufall, dass sich derzeit im Rahmen der digitalen Transformation vielfach auch Diskussionen um demokratische Unternehmen (Zeuch 2015, Lautenbacher 2015), den Abbau von Hierarchien im Sinne eines Abbaus von Machtstrukturen (Klier 2015, Lautenbacher & Klier 2017) sowie ganz generell demokratische Vorstellungen einer kollegialen Organisation von Unternehmen ergeben (Oesterreich & Schröder 2016). Als Werte einer neuen Form von Zusammenarbeit (New Work) werden Selbstermächtigung, Augenhöhe und vor allem demokratische Wahlen von Führungskräften – als konkret erlebbare partizipative Elemente – auch im Bereich der Personalentwicklung eingefordert und stellenweise schon umgesetzt (Klier 2017, Väth 2016).

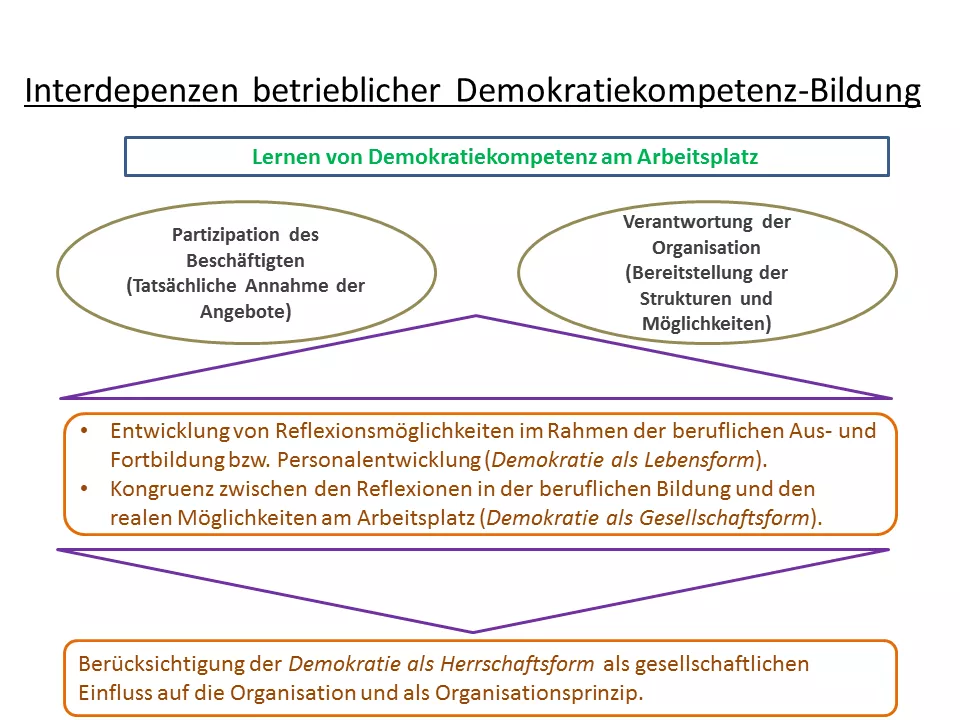

Abbildung 3: Betriebliche Demokratiekompetenz-Bildung

Unternehmen und Organisationen sind eingebunden in die gesellschaftliche Organisation, woraus sich vielfältige Wechselbeziehungen ergeben. Aber auch innerhalb von Unternehmen ergeben sich viele Möglichkeiten, an konkreten Zusammenhängen auf Kompetenzen im Bereich der Demokratie zu reflektieren. Gerade hier wird die Verflochtenheit von Demokratie als Herrschaftsform (als Organisationsprinzip), als Arbeitsform (im Sinne einer bestimmten Organisation der Zusammenarbeit) und als Lebensform (als Beschäftigter) deutlich.

Eine solche Entwicklung geht weit über die traditionelle Mitbestimmung hinaus. (Erwachsenen-) Pädagogisch betrachtet bietet eine demokratische Kompetenzbildung am Arbeitsplatz die Chance zu einem "expansiven Lernen" (Holzkamp 1994, S. 11), d.h. einer Ausweitung auf politisches Handeln und das demokratische Engagement in der Gesellschaft ganz allgemein. Entscheidend ist, dass der Schritt auf die Mikroebene des individuellen Arbeitsplatzes tatsächlich vollzogen wird. Prozessual müssen sich dazu die Lernmöglichkeit parallel und dauerhaft in den (betrieblichen) Strukturen als Option zeigen. Mit anderen Worten: es darf nicht nur zufällig sein, demokratiekompetent das eigene Handeln erweitern zu können. Eine solche Konvergenz entwickelt sich wiederum nicht von alleine, sie bedarf gezielter Gestaltungsansätze im Bereich der beruflichen Aus- und Fortbildung. Damit wird eine der letzten Bastionen, die sich der Demokratie systematisch entzogen haben, zurückerobert. Oder vielmehr, ganz im Sinne von Hegels List der Vernunft: Die vormals strikte Trennung zwischen beruflicher Qualifizierung und politischer Allgemeinbildung wird aufgehoben und Demokratiebildung damit auf eine qualitativ neue Stufe gebracht, weil es ökonomisch und digital die erfolgreichere Form von Kooperation darstellt.

Literatur

bpb (Bundeszentrale für Politische Bildung)(2012): Was heißt hier Demokratie? Arbeitsblätter für den Unterricht

Cradden, C. (2007): Workplace Democracy (Part I) & Economic Democracy (Part II). Verfügbar unter: http://www.newunionism.net/library/organizing/Hololog%20-%20New%20Unionism%20-%202007.htm

Crick, B. (1998): Education for citizenship and the teaching of democracy in schools: Final report of the Advisory Group on Citizenship. Verfügbar unter: http://dera.ioe.ac.uk/4385/1/crickreport1998.pdf

Dürr, K.H.; Ferreira Martins , I. & Spajic-Vrkas, V. (2001): Demokratie-Lernen in Europa. Verfügbar unter: www.bpb.de/system/files/pdf/V0ZNDB.pdf

Faulstich, P. (2009): "Berufliche" und "Politische" Bildung oder aber "Bildung"? In: AdB (Hrsg): Perspektiven der Arbeitswelt als Thema Politischer Bildung, Heft 1-2009, S. 6 - 13. Verfügbar unter: http://www.adb.de/download/publikationen/ab2009-1.pdf

Faulstich, P. (2012): Perspektiven und utopische Potentiale des "Politischen" in der Erwachsenenbildung: "Arbeitsorientiert-politikbezogene Bildung" in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Verfügbar unter: http://www.boeckler.de/pdf/v_2012_03_01_faulstich.pdf

Himmelmann, G. (2005): Was ist Demokratiekompetenz? Ein Vergleich von Kompetenzmodellen unter Berücksichtigung internationaler Ansätze. In: Edelstein, W. & Fauser, P. (Hrsg.): Beiträge zur Demokratiepädagogik. Eine Schriftenreihe des BLK-Programms "Demokratie lernen & leben". Verfügbar unter: http://blk-demokratie.de/fileadmin/public/dokumente/Himmelmann2.pdf

Himmelmann, G. (2008): Demokratie-Lernen - Eine Aufgabe moderner Bildung. Verfügbar unter: http://schule-demokratie.brandenburg.de/experten/GerhardHimmelmann_DemokratieLernen.pdf

Holzkamp, K. (1994): Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Aufsatz verfügbar unter: http://www2.ibw.uni-heidelberg.de/~gerstner/holzkampLernen.pdf

Klier, A. (2015): Kollaborative Führung und Partizipation (Teil 1). Blogbeitrag unter: https://www.bea-services.de/blog/kollaborative-fuehrung-und-partizipation-teil-1

Klier, A. (2017): Der Stuhlkreis wird digital. Von der Bedeutung digitaler Lernmethoden für die Personalentwicklungsabteilungen. Erschienen in: Handbuch PersonalEntwickeln, Juni 2017, Ergänzungslieferung Nr. 218

Krüger, J.; Soest, M.; Kunstmann, T. & Segelke, L. (2003): Mikropolitik in modernen Organisationsarchitekturen [PDF]. Verfügbar unter: http://www-user.uni-bremen.de/~meyerhub/de/lehre/projekt/sem3/030507/07-05-03_mikropolitik.pdf

Lautenbacher, S. (2015): Das demokratische Unternehmen (Teil 2). Blogbeitrag unter: https://www.bea-services.de/blog/das-demokratische-unternehmen-teil-2

Lautenbacher, S. & Klier, A. (2017): Wozu digital Leaders? Ein Beitrag gegen den Strich. Blogbeitrag unter: https://www.bea-services.de/blog/wozu-leader

Lange, D. & Himmelmann, G. (2007): Demokratisches Bewusstsein und Politische Bildung. In: dies. (Hrsg.): Demokratiebewusstsein. Interdisziplinäre Annäherungen an ein zentrales Thema der Politischen Bildung. Verfügbar unter: http://download.e-bookshelf.de/download/0000/0165/49/L-G-0000016549-0002371840.pdf

Lange, D. (2010): Monitor politische Bildung. bpb Schriftenreihe Band 1008

newunionism (2011): Democratizing work through participative design. Blogbeitrag unter http://newunionism.wordpress.com/2011/11/20/participative-design/

Oesterreich, B. & Schröder, C. (2016): Das kollegial geführte Unternehmen: Ideen und Praktiken für die agile Organisation von morgen. München: Vahlen

Richter, A. (2009): Bildung – Kompetenzen – (extrafunktionale und Schlüssel-)Qualifikationen. Aufsatz verfügbar unter: https://home.ph-freiburg.de/richter01fr/RI_Bildung_Kompetenz_%28Schl%C3…

Robinson, K. (2010): Changing Education Paradigms. YouTube Video unter: https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&t=613s

Sliwka, A. (2005): Vorbild auch für Deutschland: "Education for Citizenship" in England. In: Edelstein, W. & Fauser, P. (Hrsg.): Beiträge zur Demokratiepädagogik. Eine Schriftenreihe des BLK-Programms "Demokratie lernen & leben". Verfügbar unter: http://blk-demokratie.de/fileadmin/public/dokumente/Sliwka3.pdf

Väth, M. (2016): Arbeit – die schönste Nebensache der Welt. Wie New Work unsere Arbeitswelt revolutioniert. Offenbach: Gabal

Ward, C. & Williams, Z. (2008): Swimming with the tide. Democratising the places where we work. Verfügbar unter: http://www.newunionism.net/library/workplace%20democracy/Compass%20-%20Swimming%20With%20the%20Tide%20-%20Democratising%20the%20Places%20Where%20We%20Work%20-%202008.pdf

Zeuch, A. (2015): Alle Macht für Niemand. Aufbruch der Unternehmensdemokraten. Hamburg: Murmann

1Die inhaltliche Blaupause für unsere heutigen Schulen stammen aus der Zeit der Frühindustrialisierung. In den zentralen Bereichen ist dieser "Bauplan" nach wie vor wirksam. Das gilt sowohl beim Selektieren der richtigen Menschen für die jeweilige Aufgabe (Hand- oder Kopfarbeit), als auch für die Vermittlung der Inhalte im Sinne einer Fließbandproduktion. Selbst das Zusammenstellen der Schulklassen nach Jahrgängen gleicht dem "Herstellungsdatum" (vgl. hierzu vor allem Robinson 2010, ca. Minute 2:00 – 4:00).

2Einer Organisation, die grundsätzlich auf Befehl und Gehorsam sowie einer (gewollten) Trennung von Hand- und Kopfarbeit beruht.

3Ein zentrales Kennzeichen solcher Qualifikationen, die auf "inhaltsarmer" und nicht auf "Kooperation beruhender Arbeit" beruhen, ist, dass Kommunikation im Sinne eines gegenseitigen Aus- und Verhandelns, beispielsweise bei einer Problemlösung, nicht gebraucht wird. Aus diesem besonderen Problem hat sich dann die Diskussion um Schlüsselqualifikationen, der relativ identisch mit dem Begriff der (pädagogischen) Kompetenzen ist, im Bereich der beruflichen Bildung entwickelt.

4Diese Engführung zeigt sich bereits in den verwendeten Begrifflichkeiten. So kennt beispielsweise die angelsächsische Tradition neben dem Begriff der Polity, der in etwa dem Verständnis politischer Bildung entspricht, die weiteren Begriffe Policy und Politics. Dabei bezeichnet Policy die Inhalte politischer Auseinandersetzungen, insbesondere die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse als Balance von Interessen und Auflösung von Zielkonflikten. Politics wiederum Fokussierung auf die Prozesse, wie etwa die Willens- und Entscheidungsbildungsprozesse im Rahmen politischer Auseinandersetzungen und Debatten, mit denen diese Inhalte konkret verhandelt werden.

5Scrum ist eine Methode, die im Bereich der Softwareentwicklung entstanden ist. Sie gilt als die agile Methode schlechthin. Um die für die Agilität auch notwendige Stabilität zu garantieren, ist die Methode bis ins Detail genau reglementiert. Die ScrumMaster haben deshalb die Aufgabe, besonders auf die zeitlichen Abläufe und deren Einhaltung zu achten. Gleichzeitig sollen sie darauf achten, entstehende Hindernisse zu beseitigen. Es gibt im Rahmen der Scrum Methodik keinen Vorgesetzten mehr, der sich in die Selbstorganisation des Teams und die Abwicklung seiner Arbeit einmischt. Allenfalls die Besetzung des Scrumteams wird noch hierarchisch verhandelt. Aber auch hier zeigt sich, dass eine Besetzung der Rollen aus dem Team heraus die bessere Wahl, in einem doppelten Sinn, ist.