Die Volkshochschulen Österreichs – eine ganzheitliche Betrachtung der Bildung in einem föderativen System

Der Originalbeitrag wurde ursprünglich von Heleriin Jõesalu auf Estnisch veröffentlicht.

Im Dezember 2023 besuchten die Leiter:innen der estnischen Volkshochschulen im Rahmen des Erasmus+-Lernmobilitätsprojekts „Folk Universities Learning Together 2.0“ die Volkshochschulen Österreichs. Dieses Projekt wurde vom Verband der Estnischen Volkshochschulen initiiert – auf der Studienreise waren neben dem Verband die Volkshochschule Tallinn, die Volkshochschule Tartu, die Volkshochschule Kuressaare und auch die Volkshochschule Jõgeva vertreten.

Sofort ein heimisches Gefühl

Zur Abwechslung war es ein Vergnügen, Ausländer:innen zu treffen, denen man nicht erklären musste, was eine Volkshochschule oder nicht-formale Bildung bedeutet. Die Tradition der Volkshochschulen ist in Österreich fest verwurzelt und die Ergebnisse, die man bis heute dort erzielt hat, sind geradezu bewundernswert.

Zur Illustration ihrer langen Tradition: Der Dachverband der Volkshochschulen Verband Österreichischer Volkshochschulen (VÖV) (Adult Education Centres in Austria) wurde bereits 1950 gegründet. In Estland war es das Jahr 2010, als der Estnische Verband der Volkshochschulen (ET Eesti Rahvaülikoolide Liit, ERL) gegründet wurde. Sowohl in Österreich als auch in Estland reicht die Vorgeschichte der Volkshochschulen bis ins 19. Jahrhundert zurück, allerdings ist es bemerkenswert, wie viele Volkshochschulen in Österreich gegründet wurden. Die älteste Volkshochschule, die heute noch in Betrieb ist, wurde bereits 1905 gegründet.

Andere Maßstäbe sowie Reiz und Schmerz des Föderalismus

Obwohl es laut der Vertreter:innen des Verbandes schwierig ist, alle verschiedenen Arten von Volkshochschulen zusammen zu zählen, schätzt man, dass es in ganz Österreich insgesamt 400 davon an mehr als tausend Standorten gibt. Die Zahl der Kursteilnehmenden beläuft sich jährlich auf mehr als 500 000, hinzu kommen weitere 300 000 in öffentlichen Vorlesungen.

Die Volkshochschulen und ihre Verbände werden auf lokaler, Landes- und Bundesebene finanziell unterstützt, um Lernmöglichkeiten für alle und in Wohnortnähe anbieten zu können. Die Höhe und die Bedingungen der Unterstützung hängen jedoch in hohem Maße von dem Bundesland ab, in dem sie tätig sind. Daher ergibt sich also ein sehr gemischtes Bild.

Ein starkes Angebot an Volkshochschulen in einer Stadt

Allein in der Hauptstadt Wien gibt es insgesamt 18 Volkshochschulen mit 45 Standorten, wobei man berücksichtigen sollte, dass Wien fast 2 Millionen Einwohner hat. Graz ist mit 339 810 Einwohnern die zweitgrößte Stadt, gefolgt von Linz mit 210 118 Einwohner:innen.

In Wien ist es gelungen, die Volkshochschulen und andere bildungsfördernde Aktivitäten unter einem Dach zu vereinen: Seit 2008 ist man hier als Organisation Die Wiener Volkshochschulen tätig. Dadurch wurde auch die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen erheblich verbessert: So wurde beispielsweise das mehrfache Anbieten ähnlicher Kurse dadurch eingeschränkt, dass man Fächer in Zusammenarbeit mit einigen wenigen Regionen plant, wodurch der hohe Prozentsatz der Kursausfälle (jetzt 25 %, früher 50 %; in ganz Österreich 20 %, früher 60 %) verringert werden konnte.

Der Vergleich der Wiener Volkshochschulen mit der Erwachsenenbildung in ganz Estland passt gut. Mit 3 000 Lehrkräften und 1 050 Mitarbeiter:innen können die Institutionen jährlich 14 400 Kurse und 6 200 Veranstaltungen organisieren. Im Jahr 2022 lag die Zahl der Teilnehmer:innen an Kursen bei 125 200 und an Veranstaltungen bei 160 000. Hinzu kommen 50 000 Beratungen (Berufsberatung und weitere Beratungen). Etwa 10 % der Kurse finden online statt, wobei die Teilnehmer:innen nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Deutschland, der Schweiz und anderen Ländern kommen.

Es wurde auch daran gearbeitet, die Bildungsbeauftragten der Wiener Volkshochschulen mit neuen Informationssystemen auszustatten, die wertvolle Zeit bei der Verwaltung der Schulungseinheiten einsparen. Zudem wurde ein effektives System für Online- und/bzw. Online-Hybridschulungen eingerichtet – den Anstoß dazu gab natürlich die ausgebrochene Corona-Krise.

Eine leistungsstarke „Mini-Volkshochschule“ im Schatten der Hauptstadt

Es gibt allerdings auch kleine Volkshochschulen, die wie Familienunternehmen geführt werden. Eine davon befindet sich in Mödlingen, einer Kleinstadt mit 20 000 Einwohner:innen vor den Toren Wiens. Diese Schule wird schon seit vielen Generationen betrieben und ihr Beitrag zur nicht-formalen Bildung ist beeindruckend und gleichermaßen herzerwärmend. Wir kennen die genaue Geschichte dahinter nicht, aber allein die Tatsache, dass die Volkshochschule einen eigenen Tisch in der örtlichen Weinstube mit einer Tafel an der Wand besitzt, zeugt vom einzigartigen Charakter dieser Schule.

Die kleine Schule mit 1,5 Mitarbeiter:innen zählte im Herbstsemester 1 120 Studierende in 160 Kursen (vor der Coronazeit lag diese noch bei etwa 1 500). Da die Kurspreise etwas günstiger sind als in der Hauptstadt, nehmen so manche Wiener:innen den Zug nach Mödlingen, um an den dortigen Angeboten teilzunehmen.

Die Volkshochschule Mödlingen ist im örtlichen Schulgebäude und auf einer separat gemieteten Fläche untergebracht. Die Kurse sind für unterschiedliche Zielgruppen konzipiert (z. B. gemeinsam für Mütter und Töchter etc.). Auch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit den (Industrie-)Unternehmen der Umgebung wurde lobenswert erwähnt. Allerdings wurde auch darauf hingewiesen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Volkshochschulen sehr wenig ausgeprägt ist, jedoch heute besser als in der Vergangenheit sei.

In unserem Sinne zeichnen sich ihre Aktivitäten durch einen gemeinschafts- und unternehmensorientierten Aspekt aus: Es werden gemeinsame kulturelle Besuche auf Friedhöfen, Theaterbesuche nach Bratislava oder Besichtigungen verschiedener Industriebetriebe in der Umgebung durchgeführt. In einer Stadt, die allmählich von Wien absorbiert und immer älter wird, bietet die Volkshochschule nun auch immer mehr Kurse an, die die Menschen bei der Arbeitssuche unterstützt.

Weitere Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit estnischen Volkshochschulen

Ein weiterer Unterschied zu Estland besteht noch darin, dass es in Österreich, je nach Region und Geschichte, verschiedene Arten von Volkshochschulen gibt. Wir konnten eine Volkshochschule mit dem Namen Favoriten besuchen, die in einem für Wiener Verhältnisse ärmeren Stadtteil mit einem höheren Anteil an Migrant:innen ansässig ist. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Volkshochschule hier liegt auf der jüngeren Generation und darauf, dass sie als Treffpunkt für die hiesige Community fungieren möchte. So ist es bspw. sehr willkommen, dass sich auch der Schachverein in ihren Räumlichkeiten trifft.

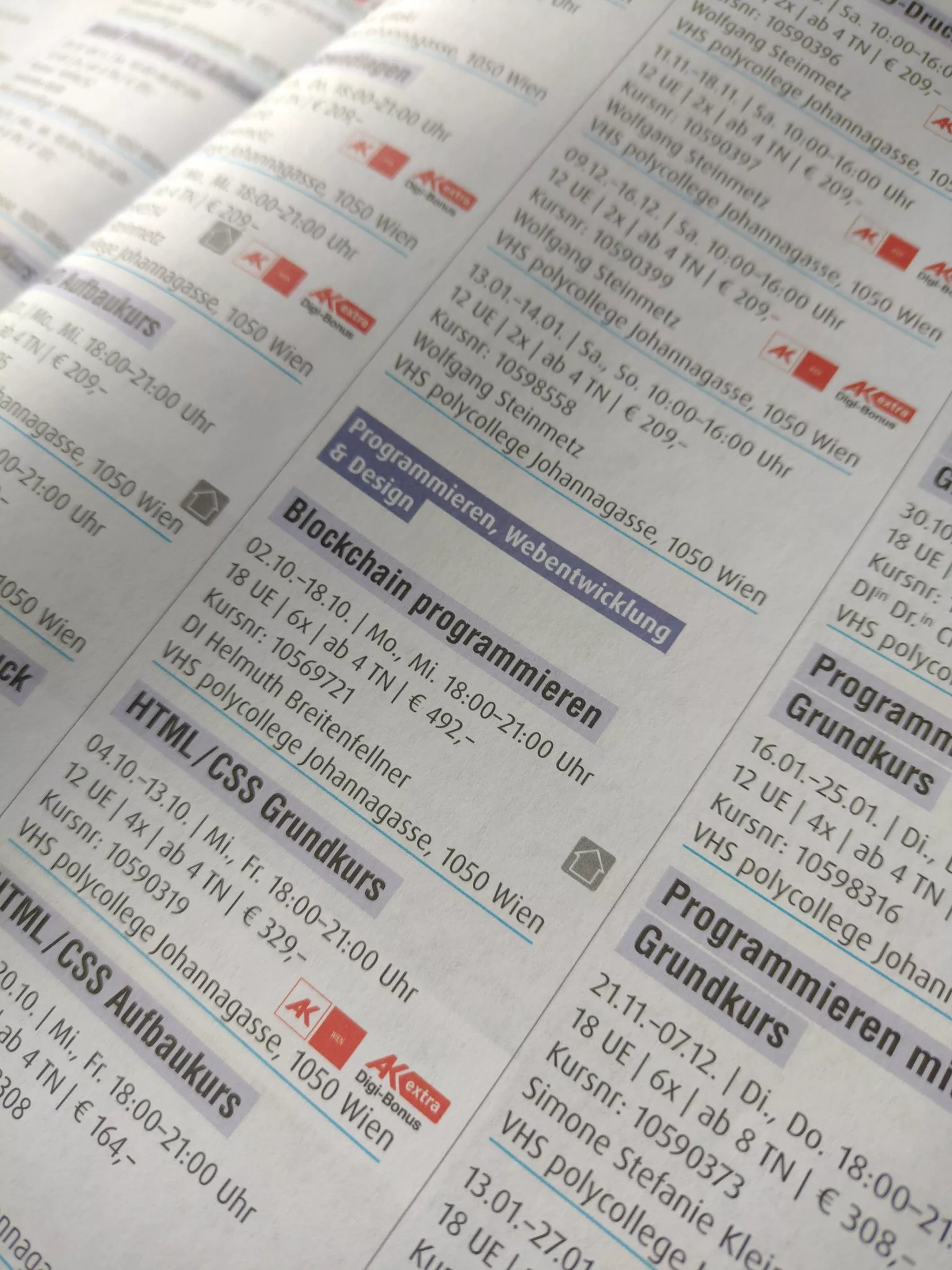

Im Übrigen gelten auch im Hinblick auf das Angebot die gleichen Grundsätze wie in Estland. Sprachunterricht, Gesundheit, Kultur und Kunst gehören auch in Österreich zu den beliebten Themen. Und auch der Entwicklung von Bürgerkompetenzen und der Demokratieerziehung wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. Wir fanden in den Programmen der österreichischen Volkshochschulen viele Inspirationen und waren erstaunt und voller Bewunderung, was alles organisiert werden kann: Blockchain-Programmieren, Podcasts für Fortgeschrittene, Smalltalk für Profis, Humorkurse, Krisenvorsorge, grüne Themen usw.

Im Vergleich zu den estnischen Volkshochschulen bieten die österreichischen Volkshochschulen (ähnlich wie unsere Gymnasien für Erwachsene) auch allgemeinbildende Kurse an, um Menschen zu unterstützen, die ihre Schulausbildung abgebrochen haben, oder sie unterstützen Migrant:innen beim Erwerb der Schulbildung.

Vereint durch das Engagement für Qualität

Wie bereits erwähnt, ist die Finanzierung der Volkshochschulen vom jeweiligen Bundesland abhängig. Seit 2011 ist es jedoch gelungen, sich auf ein bundesweites Qualitätssystem zu einigen, nämlich das „Ö-Zertifikat“ als Voraussetzung für die Finanzierung. Dieses definiert die allgemeinen Bedingungen für die Qualitätsentwicklung, verpflichtet die Schulen aber auch zur Anwendung eines bestimmten Qualitätsbewertungsmodells/-systems.

Auch hier ergibt sich ein differenziertes Bild: Verschiedene Schulen verwenden unterschiedliche Modelle, wie z. B. EduQua (Schweizer Qualitätslabel für Anbieter in der Weiterbildung), wien-cert (Qualitäts-Zeichen für Wiener Bildungsträger), EFQM-Modell (Qualitätsmanagementmodell der European Foundation for Quality Management) etc.

Als ich mich danach erkundigte, hatte ich das Gefühl, dass dieses Thema in der österreichischen Erwachsenenbildung nicht so aktuell ist wie in Estland. Die Systeme sind vorhanden, die großen Probleme sind längst überwunden und alles gehört zur alltäglichen Arbeit. In den kleineren Schulen wurde natürlich eingeräumt, dass der mit der Qualitätsbewertung verbundene administrative Aufwand unverhältnismäßig und auch kostspielig sei, insbesondere wenn man allein oder zu zweit arbeitet.

Weitere spannende Fakten

Befasst man sich noch etwas weiter mit Qualitätsfragen und den Grundsätzen der Volkshochschulen, fallen viele weitere gute Aktivitäten des Verbandes auf:

- So wird zum Beispiel sehr darauf geachtet, dass das Bildungsangebot an den Volkshochschulen nicht pseudowissenschaftlich ist. Für die Wiener Volkshochschulen wurde beispielsweise ein entsprechender Leitfaden entwickelt.

- Vom Verband werden gemeinsame Diskussionsrunden für die Leiter:innen und das Personal der Volkshochschulen organisiert, um kritische gesellschaftliche Fragen zu erörtern. Gemeinsam wird überlegt, wie bestimmte Themen an den Volkshochschulen in einer für alle Beteiligten respektvollen und auf Dialog basierenden Weise behandelt werden können (zum Beispiel, wie die Menschen in Österreich vom Ukraine-Russland-Krieg oder von den eskalierenden Ereignissen in Gaza betroffen sind).

- Der Verband trägt auch für die Ausbildung der Ausbilder:innen und Ausbildungsleiter:innen Sorge, ebenso wie die Organisation LernRaum, die vom Verband gegründet wurde. Wie in Estland, gibt es auch in Österreich einen Mangel an Lehrer:innen. Allerdings ist es noch schwieriger, neue Lehrkräfte/Ausbilder:innen für den Unterricht an den Volkshochschulen zu gewinnen. Bisher hat sich das System weitgehend auf das Engagement von Menschen mit anderen Hauptbeschäftigungen (zum Teil Ehrenamtlichen und vielseitig engagierten Freiberufler:innen) verlassen müssen.

- Erfreulich ist auch, dass der Verband die Gedanken, Gefühle und Einstellungen der Studierenden zum Studium an den Volkshochschulen beobachtet/analysiert. In einer der Umfragen wurde festgestellt, dass die Studierenden das Studieren an den Volkshochschulen mit folgenden Worten beschreiben: bereichernd, sinnvoll, wertvoll, abwechslungsreich, sympathisch.

- Die Kirsche auf der Torte: Österreich ist es unter Federführung des Verbandes gelungen, ein eigenes Archiv der Volkshochschulen (Österreichisches Volkshochschularchiv (Austrian Archives for Adult Education)) einzurichten, um die Geschichte ihres Erfolgs zu dokumentieren. Das Archiv verfügt über eine beträchtliche Menge an Informationen und Lehrmaterial über die von den Volkshochschulen durchgeführten Kurse. Die Jahre 1897 bis 1984 sind vollständig erfasst, mit über 500 000 Vorlesungen und Kursen. So konnten wir beispielsweise herausfinden, dass am 20. November 1915 an einer österreichischen Volkshochschule eine Vorlesung über Estland stattfand. Das Archiv wurde zum Bestandteil des österreichischen Kulturerbes erklärt.

- Um die Themen der Erwachsenenbildung / nicht-formalen Bildung für die breite Öffentlichkeit aktuell zu halten, wählt der Verband die besten Fernseh- und Rundfunksendungen zu diesem Thema aus und prämiert sie im Rahmen einer Gala in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Rundfunk.

Mit welchen Gedanken sind wir abgereist?

Abschließend wurden wir als Vertreter:innen der Volkshochschulen noch einmal darin bestärkt, dass die nicht-formale Bildung einen Wert hat, der sich nur schwer in Worte fassen lässt, der aber Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten zusammenbringt und ihnen die Möglichkeit gibt, miteinander in Kontakt zu treten, über gesellschaftliche Probleme zu sprechen und eine gemeinsame Basis zu finden.

In Österreich wurde auf nationaler Ebene schon früh beschlossen, die nicht-formale Bildung finanziell zu unterstützen, damit jeder und jede Zugang zu dem hat, was ihn oder sie interessiert. Wir sind sehr motiviert, auch in Estland weiter daran zu arbeiten, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Einkommen Zugang zu Angeboten der nicht-formalen Bildung haben.

Der Artikel wurde von Heleriin Jõesalu (Geschäftsführerin des Verbands der Estnischen Volkshochschulen) und Aksel Lõbu (Kommunikations- und IT-Manager der Volkshochschule Tartu, Teamleiter des Kunstzentrums) gemeinsam mit den Teilnehmer:innen der Lernmobilität verfasst. Die Lernmobilität wurde durch das Projekt „Peoples’ Universities Learning Together“ (ÕpiKo vol2) unterstützt, das durch das Erasmus+-Programm der Europäischen Union kofinanziert wurde.