Scoprire la vitalità della letteratura in un corso di Istruzione per adulti

«La mia fiducia nella letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare con i suoi mezzi specifici»

Italo Calvino, Lezioni americane

La frase di Calvino è stato il punto di partenza di una riflessione critica e metodologica di un’insegnante del “serale”, che ha guidato un gruppo studenti adulti alla scoperta della letteratura.

Insegno da molti anni Lingua e letteratura italiana al triennio dei corsi serali di II livello e all’inizio di ogni anno scolastico propongo alle mie classi una riflessione sulla letteratura. A cosa serve la letteratura per gli adulti?

Sempre Calvino mi aiuta a trovare una possibile riposta «I classici sono libri che esercitano un’influenza particolare sia quando s’impongono come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio collettivo o individuale. [...] I classici sono quei libri che ci arrivano portando su di sé la traccia delle letture che hanno preceduto la nostra e dietro di sé la traccia che hanno lasciato nella cultura o nelle culture che hanno attraversato (o più semplicemente nel linguaggio e nel costume). [...] I classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati»

Concetti facili per chi come me è sempre stata pronta a leggere i classici. Tuttavia, come farli capire ad un studente adulto che ha lasciato la scuola da molto tempo e che non ha mai avuto modo di confrontarsi con un classico? Come rispondere alle domande di questi studenti adulti che, a volte anche tristi e delusi dalla vita, ti dicono che non hanno tempo di leggere niente, che quando leggono si annoiano e che sono diffidenti sul valore della letteratura?

Pensando a Calvino e al concetto di Weltliteratur di auerbachiana memoria, mi armo di tanto coraggio e imposto la mia didattica “buttando” letteralmente i miei alunni sui testi letterari, al fine di prepararli non sul piano scolastico, ma per stuzzicarli, visto che hanno già alle spalle un’esperienza personale di formazione umana e professionale, sul piano civile, anzitutto etico, e di conseguenza politico. Quindi, attraverso lo studio della letteratura e dell'arte, invito i miei alunni ad approfondire quello che ancora Auerbach definì «lo studio della realtà del mondo».

Considerate queste premesse, presento la letteratura e i suoi testi, facendo emergere la percezione critica dell'alterità del nostro passato, della sua irriducibile differenza, per conservare la memoria storica di una communitas, di un bene comune che è insieme lingua, tradizione culturale, universo letterario e artistico. Ai miei alunni insegno che la letteratura va colta nella sua natura più profonda, come «funzione esistenziale», come «ricerca di conoscenza».

Tuttavia, fin dal primo giorno di scuola, sono onesta con questi alunni che hanno abbandonato da tempo i banchi di scuola. Spiego loro, come afferma il prof. Corrado Bologna, che la letteratura, certo, non metterà mai veramente “in ordine” il mondo, non riuscirà mai a realizzare un paese migliore. Confesso loro con le parole del prof. Bologna che «la letteratura si offre, invece, quale perfetto dispositivo di accoglienza, entro un sistema coerente di significato, dell'infinita molteplicità di dettagli irrilevanti che si disseminano nella “liquida” vita quotidiana. Essa riesce a dare parola al bisogno di ordine nella visione della realtà proprio portando alla luce la grande disarmonia che vi domina, offrendo una voce consistente, coerente, all’incoerenza e al caos della vita, mostrando come cose infinitamente diverse possono convivere ed entrare in contatto senza mai rinunciare alla propria specificità, nella complessità del sistema». Per annotare i punti teorici di riferimento della mia sperimentazione ho scritto un breve contributo: "Insegnare lingua e letteratura italiana agli adulti".

La classe III Serale dell’ITES “Pitagora” di Taranto nell’A.S. 2013/2014 ha partecipato al Premio di lettura dantesca“LA SELVA, IL MONTE E LE STELLE”, promosso dall’Accademia della Crusca e dalla casa editrice Loescher.

Un gruppo di 10 alunni ha preparato un video nel quale hanno declamato il Canto I dell’Inferno della Divina Commedia.

La presentazione del video è stata arricchita dalla presentazione di un cartellone, nel quale gli studenti hanno voluto proporre un’analogia fra l’inquinamento della città di Taranto e il disagio psicologico di Dante nell’Inferno.

D’altronde i primi versi dell’opera di Dante: Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, /ché la diritta via era smarrita, si prestano bene ad un paragone con la situazione di ogni persona che si trova in difficoltà (mediamente gli studenti della classe hanno 30/35 anni) e la selva oscura ben si addice per parlare dei problemi della città in cui vivono.

Infine, il momento della registrazione è stato importante perché concretamente e operativamente gli alunni coinvolti sono diventati protagonisti di un’opera letteraria, hanno coinvolto anche gli alunni che non avevano aderito all’iniziativa, che si sono prodigati per la regia e per le esigenze tecniche.

Nonostante il video non abbia ottenuto un premio concreto, ha ricevuto un notevole riconoscimento da parte degli organizzatori, che hanno valorizzato il fatto che, per la prima volta, al concorso è ha partecipato un gruppo di alunni di un corso “serale”.

L’impegno serio e partecipato ha mostrato la vitalità della letteratura.

Del successivo impegno con la stessa classe ho già trattato proprio in Epale, parlando della partecipazione al progetto Compita, un percorso trasversale di letture su “Leopardi e la scienza”, "LEOPARDI SCIENTIFICO: la Luna in Leopardi attraverso Ariosto e Calvino col supporto di Galileo". Leggi qui il mio articolo.

Attualmente sto lavorando con i miei attuali studenti dell’IISS “E. Majorana” di Bari ad un progetto di riscrittura di testi letterari che hanno come protagonista il cibo: trattandosi di un istituto alberghiero, con i miei alunni di quinta sto cercando i testi letterari, che saranno trasformati in ricette pronti ad essere sperimentate in cucina, un vero e proprio “banchetto letterario”.

In tutti questi progetti ho constatato una partecipazione attiva e proficua da parte degli adulti: essi si sono messi in gioco e hanno scoperto come la letteratura sia un’arma eccezionale per la conoscenza.

di Filomena Montella

[n.d.r] Estratto da articolo già pubblicato in Education2.0: "Scoprire e amare la letteratura in un corso di Istruzione per adulti " in Education2.0 del 14.12.2017

---------------------------

Bibliografia essenziale:

- I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Garzanti, 1988, p. 1; poi in Id., Saggi 1945-1985, a cura di M. Berenghi, 2 tomi, Milano, Mondadori, 1995, p. 629.

- I. Calvino., Perché leggere i classici (1981), in Id., Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, 1991, pp. 11-19 (alle pp. 13- 14, 15 e 19), poi in Id., Saggi 1945-1985 cit., pp. 1816-1824 (alle pp. 1818-1819, 1824).

- E. Auerbach, Philologie der Weltliteratur (1952), in Id., Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie, Francke, Bern 1967, pp. 301-310.

- C. Bologna, La letteratura come visione del mondo (Napoli, 25-27 ottobre, Convegno sul tema: Insegnare Lingua e Letteratura italiana nei nuovi Licei e Istituti superiori).

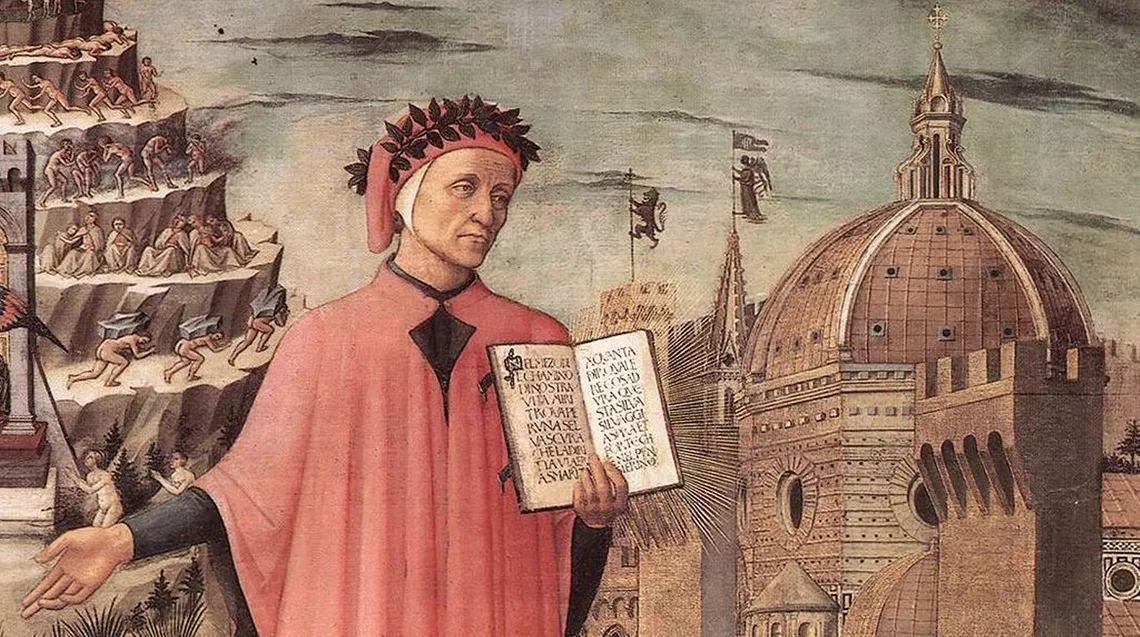

Immagine: La Divina Commedia illumina Firenze [particolare], 1465, Domenico di Michelino

Editing: Alessandra Ceccherelli

Congratulazioni