Orti urbani comunitari e settore pubblico

All’interno della città, in quella che può essere definita agricoltura urbana, si identificano sostanzialmente 3 tipologie di realtà che, in diverso modo e con un differente peso specifico legato alla produttività, coltivano le terra.

Le cosiddette city farms, che hanno una finalità produttiva volta alla vendita, ma che sorgendo in ambiente urbano, possono trovarsi a utilizzare la multifunzionalità per diversificare il proprio prodotto, assumono ruoli attivi nel campo del benessere della persona, della cultura enogastronomica, dell’educazione alimentare ed ambientale, nonché la promozione di diverse forme di relazione con i “clienti” (CSA: Comunità che Supporta l’Agricoltura; GAS: Gruppi di Acquisto solidale), mantenendo però la propria centratura sulla produzione volta alla vendita e quindi al sostentamento economico.

Le cosiddette social farms, che invece sono focalizzate sulle possibilità terapeutiche che offre la terra e il lavoro agricolo, come componente di un progetto di vita o con finalità reintegrative nella società, coinvolgendo soggetti con fragilità, disturbi e sindromi, disabilità e/o a rischio emarginazione. In questo caso il focus sulla produttività diventa funzionale a quello principale che è di matrice sociale.

Vi sono poi gli orti urbani comunitari, che ricomprendono anche gli orti didattici, gli orti sociali e gli orti condivisi (coltivati collettivamente da un gruppo) che sono gestiti collettivamente e a beneficio degli ortisti e del territorio per una varietà di scopi tra cui tempo libero, svago, attività sociali, benessere, educazione, inclusione e integrazione. La coltivazione di alimenti può essere una loro caratteristica, ma potrebbe non essere lo scopo principale o unico. Si presentano in tutte le forme e dimensioni, che vanno da minuscoli giardini naturali alle aree di frutta e verdura tra i complessi residenziali, dalle serre comunitarie agli orti-mercato gestiti dalla comunità. Gli orti comunitari sono spesso realizzati da gruppi di persone locali a titolo volontario e generalmente mantengono un loro forte grado di coinvolgimento. Alcuni orti comunitari più grandi impiegano anche lavoratori, mentre altri sono gestiti esclusivamente da piccoli gruppi di volontari. La maggior parte si dota di un comitato di gestione scelto dalla popolazione locale; alcuni sono gestiti come partenariati con le autorità locali, mantenendo un forte coinvolgimento del territorio in cui sono inseriti.

Per questi motivi un orto urbano comunitario è definito come uno spazio aperto e accessibile a tutti i cittadini. É un modo per recuperare e restituire uno spazio alla comunità locale, in cui persone di tutte le età si incontrano, si confrontano e imparano a condividere, definendo le proprie regole e funzionamenti, autodeterminandosi e autodefinendosi come parte di una comunità. Non è soltanto un modo di prendersi cura dell’ambiente, ma anche e soprattutto uno spazio di accoglienza e valorizzazione delle diversità, dove ascolto, confronto e collaborazione, lo rendono un laboratorio per sperimentare e scambiare idee e saperi, per apprendere insieme attraverso il fare insieme. L’orto comunitario è un bene comune, uno spazio naturalmente deputato all’apprendimento permanente, specialmente nel campo dell’educazione egli adulti.

Gli obiettivi collettivi a cui normalmente si fa riferimento per la realizzazione e gestione di Orti Urbani Comunitari sono:

- promuovere il presidio del territorio, valorizzando il patrimonio verde e agricolo e la tutela della biodiversità;

- promuovere buone pratiche di regolamentazione dell'uso e del recupero delle risorse naturali;

- sviluppare la resilienza e la partecipazione attiva della comunità, incrementando la sicurezza alimentare locale;

- educare alla bellezza e al decoro urbano;

- promuovere buone pratiche di organizzazione e gestione spaziale e colturale degli Orti Urbani Comunitari;

- promuovere modalità di agricoltura compatibili con l'ambiente, come il biologico, la permacultura, ecc.;

- offrire l'opportunità di produrre una parte del proprio fabbisogno di ortaggi, in maniera sana, ecologicamente e socialmente sostenibile;

- creare percorsi di cittadinanza attiva, come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente urbano, sviluppando momenti di socialità e di incontro;

- promuovere e favorire lo sviluppo della cultura di pratiche ambientali sostenibili e resilienti, sensibilizzando i cittadini, le famiglie, i gruppi e le associazioni presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull’esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio attraverso processi di amministrazione condivisa dei beni comuni;

- favorire uno spazio di incontro intergenerazionale che valorizzi il confronto e lo scambio di conoscenze e tecniche;

- promuovere stili di vita positivi e lo sviluppo di attività all’aria aperta;

- favorire l'integrazione, l’inclusione sociale, la solidarietà e l'intercultura;

- favorire il recupero delle tradizioni agricole locali e l’acquisizione di competenze attraverso la formazione nel settore, concependo l’Orto Urbano Comunitario come spazio di apprendimento e innovazione.

-

Nella gestione delle terre pubbliche è però necessario prendere in considerazione il fatto che l’orto urbano comunitario non è certamente il modo più efficiente di coltivare la terra dal punto di vista della produttività. Alcuni elementi infatti giocano a sfavore della sua realizzazione, se lo si considera solamente dal punto di vista produttivo, rispetto ad una qualsiasi azienda agricola che coltiva con una approccio agroecologico:

- l’estensione ridotta del terreno in ambito urbano e spesso anche la qualità del terreno stesso, non permettono di raggiungere livelli di efficientamento produttivo

- il consumo di acqua è dalle 5 alle 10 volte superiore rispetto all’agricoltura tradizionale

- gli strumenti utilizzati collettivamente sono soggetti più facilmente ad usura e quindi a una cadenza di sostituzione maggiore, che non avviene sempre con quelli più all’avanguardia o efficienti

- la natura quasi sempre volontaria della forza lavoro non solo non favorisce un suo utilizzo in senso efficiente, ma presenta anche una bassa componente di professionalizzazione, informazioni e tecniche carenti e una ciclica e reiterata mancanza di esperienza, a causa dei vari avvicendamenti nel tempo

- i tipi di coltivazione scelta, proprio perché appannaggio degli ortisti in base non solo alle proprie necessità ma anche al proprio piacere, non sempre sono quelli più adatti al terreno, al clima ecc…

Tuttavia, ciò che conta in questo caso è la densità sociale di ogni kg prodotto, facendo pendere la bilancia a favore di questi progetti socialmente rilevanti.

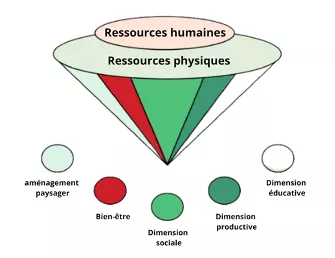

Adattando la rappresentazione del conosciuto modello del diamante dell’Edible Cities Network è possibile rendere anche visivamente come una data dimensione legata alla comunità di ortisti che agisce su una data dimensione di risorse fisiche (terra, attrezzi, piante, strutture, ecc…) può generare un impatto sulla comunità (territorio, città, …) che ospita l’orto urbano comunitario che può andare a toccare diverse altre dimensioni:

- Paesaggio e decoro urbano (estetico)

- Benessere personale (compresi gli aspetti sanitari)

- Sociale

- Educativo

- Ambientale (compreso quello produttivo legato al cibo)

Per questa ragione nel momento la collettività decide di dotarsi di un orto urbano comunitario dovrebbe considerare dimensioni diverse che debbono trovare un accomodamento ed una sinergia reciproche.

Per arrivare un disegno di orto urbano comunitario come quello riportato ad esempio è quindi necessario:

- Disegnare l’orto dal punto di vista naturalistico rispetto al terreno, alla posizione, al clima, alla disponibilità e posizione delle fonti di acqua, alle consociazioni di piante e alle ambizioni naturalistiche degli ortisti

- Disegnare l’orto urbano dal punto di vista degli ortisti che lo coltiveranno e degli eventuali volontari e visitatori che lo popoleranno, cercando di studiare spazi per la socializzazione e per le esercizio di attività altre oltre alla coltivazione, nonché prevedendo spazi liberi per quella che potrà essere la contribuzione al suo sviluppo delle successive generazioni di ortisti

Disegnare l’orto urbano comunitario dal punto di vista delle esigenze della comunità in cui esso sorge, intesa come quartiere, come città e anche come istituzioni di prossimità con cui rapportarsi per coadiuvare la realizzazione di politiche ambientali e sociali, che possono vedere nell’orto stesso un vero e proprio hub di concretizzazione delle loro azioni chiave

Disegnare l’orto urbano comunitario dal punto di vista delle esigenze della comunità in cui esso sorge, intesa come quartiere, come città e anche come istituzioni di prossimità con cui rapportarsi per coadiuvare la realizzazione di politiche ambientali e sociali, che possono vedere nell’orto stesso un vero e proprio hub di concretizzazione delle loro azioni chiave

Il progetto Gardeniser Hub ha quindi costruito un format formativo, derivato da Gardeniser PRO specificatamente rivolto a coloro che si trovano a gestire, nell’ente pubblico, sia le politiche ambientali e la gestione del verde, sia a coloro che curano le politiche sociali. Il formato prodotto da Gardeniser HUB assume il nome di Gardeniser GOV(ernance) ed ha la durata di 24 ore complessive: va dalla conoscenza generale del funzionamento e delle peculiarità caratteristiche di un orto urbano comunitario fino all’analisi degli elementi del Social Return on Investments che permettono di individuare dei cosiddetti Community Impact Indexes, oggetto della prossima proposta progettuale Erasmus+, questa volta presentata in Italia. Il corso mira a costruire le condizioni perché gli enti pubblici possano esercitare un coordinamento SUPPORTIVO degli orti comunitari, valorizzandoli come hub per la messa a terra di politiche pubbliche attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Condizione tra l’altro necessaria perché il settore pubblico possa porsi come garante nei confronti del mondo dell’imprenditoria che intende applicare la propria responsabilità sociale d’impresa e quindi rendere disponibile risorse da investire nello sviluppo degli orti urbani comunitari.

Autore: Andrea Messori (Replay Network Aps)